Es ist eine bittere Arithmetik dieses Krieges: Je heftiger Moskau mit Drohnen und Raketen auf das Hinterland zielt, desto geschlossener wird die Frontgesellschaft der Ukraine – und desto sichtbarer fransen die Ränder des russischen Systems aus. Alle Zahlen, Stimmen und Befunde der vergangenen Wochen erzählen dieselbe Geschichte. Im Juli feuerte Russland laut der ukrainischen Luftwaffe 6.443 Flugkörper in den Himmel – 6.245 Drohnen, 198 Raketen –, ein neuer Höchstwert. Im August ebbte die Welle auf 4.216 ab, aber keine Nacht verging ohne Angriffe; drei Nächte brachten jeweils mehr als 500 Flugkörper. Die Abwehrquoten blieben hoch, die menschliche Bilanz bleibt verheerend. Und doch: Wer aus diesen Zahlen eine Kapitulationstendenz der Ukraine oder eine Bereitschaft zum Landtausch herauslesen will, verkennt die politische Psychologie eines Landes, das gelernt hat, im Ausnahmezustand nüchtern zu bleiben.

Die jüngsten Umfragen, auf die sich auch russische Staatsmedien berufen, fangen den Wunsch nach einem schnellen Waffenstillstand ein – eine universelle, zutiefst menschliche Sehnsucht. Was dieselben Erhebungen ebenso klar zeigen, wird in den Schlagzeilen jedoch häufig unterschlagen: Eine deutliche Mehrheit lehnt territoriale Konzessionen ab, und nur 15 Prozent würden überhaupt erwägen, Gebiete aufzugeben, die noch gar nicht besetzt sind – exakt jene Maximalforderung, auf der Wladimir Putin beharrt. Die härtesten Gegner solcher Abtretungen sind jene, die den Preis des Rückzugs am besten kennen: die Soldaten. „Der Krieg endet nicht, solange unsere Gebiete besetzt sind“, sagt ein Kämpfer an der Saporischschja-Front. Ein anderer aus der Region Sumy formuliert die schlichte Logik des Frontalltags: „Was wäre das für ein Frieden, in dem der Feind weiter unser Land zertritt und wir nicht zurückschießen dürfen?“

Dass sich diese Härte mit politischer Realitätssinn verbindet, ist nicht zufällig. Vertrauen in die Führung ist in der Ukraine ein Seismograf für Kohäsion. 2019, nach Wolodymyr Selenskyjs Wahl, lagen die Vertrauenswerte bei 80 Prozent, sanken dann rasch, explodierten nach der Invasion auf über 90 Prozent und pendelten sich 2024 bei etwa 60 Prozent ein. Doch jedes Mal, wenn der äußere Druck steigt – sei es durch russische Angriffe oder durch den Versuch, Kiew in Verhandlungen über Landverzicht zu drängen –, schließt sich die Reihe. Als Donald Trump nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus die Militärhilfe aussetzte und Kiew öffentlich zu „Zugeständnissen“ nötigen wollte, stiegen Selenskyjs Werte spürbar. In Krisen sammeln sich Demokratien um ihre legitimierte Stimme – vorausgesetzt, sie bleibt standhaft. Das ist die politische Konstante hinter den wechselnden Kurven.

„Kisten mit Gütern für Soldaten“ – so nennen Freiwillige ihre Hilfspakete für die Front. Doch immer häufiger berichten sie, dass genau diese Kisten leer bleiben, weil die Spendenbereitschaft dramatisch nachgelassen hat. Wo früher täglich Kleidung, Drohnen oder Lebensmittel verschickt wurden, stehen heute leere Lagerhallen, und viele Sammler sprechen offen von Erschöpfung. Immer weniger Menschen sind bereit, Zeit und Geld in den Krieg zu investieren – ein stilles Zeichen, dass die Unterstützung für den Feldzug schwindet.

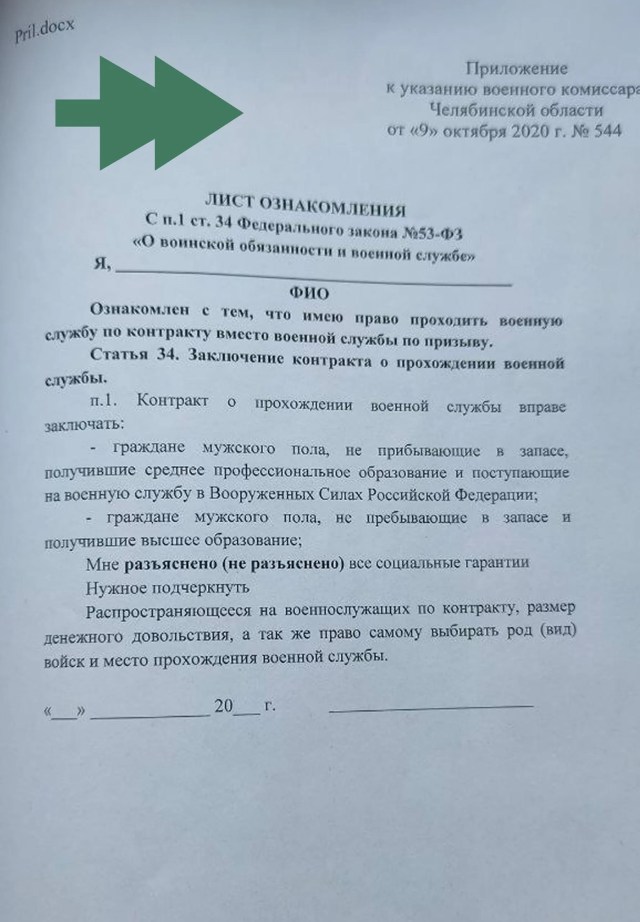

Zur gleichen Zeit bröckelt auf der anderen Seite das Fundament. In Russlands Grenzregionen berichten ehemals glühende Pro-Kriegs-Freiwillige von Burn-out, Korrosion und nackter Erschöpfung. Die Bewegung, die seit 2022 Uniformen, Wärmebildkameras und Drohnen besorgte, ist ausgedünnt. „Ständig schrecklich“ – so beschreibt eine Organisatorin aus der Region Brjansk die Lage; Spendenaufrufe verhallen, kleine Beträge von 500 bis 1.000 Rubel versiegen, Unternehmen erklären, sie stünden selbst am Rand. Ein Ausrüster kapitulierte endgültig, nachdem Kämpfer knapp 100.000 Rubel, die er für Ausrüstung überwiesen hatte, noch am selben Tag im Badehaus verprasst haben sollen. Das ist mehr als Anekdote. Es ist Metapher für einen Staat, der sich moralisch entkernt hat und dessen Gewaltmonopol im Graubereich ausfranst. Auch der Fall aus Tscheljabinsk steht exemplarisch für eine Praxis, die in ganz Russland Schule macht. Die Wehrkreiskommandos versuchen mit allen Mitteln, möglichst viele junge Männer schon vor dem eigentlichen Einberufungsalter an sich zu binden – notfalls mit psychologischem Druck, Halbwahrheiten oder Formularen, deren Tragweite weder die Jugendlichen noch ihre Eltern vollständig erfassen. Offiziell handelt es sich bei dem „Informationsblatt“ nicht um einen Vertrag, sondern um eine Bestätigung, dass der Wehrpflichtige über sein Recht aufgeklärt wurde, den Pflichtdienst durch einen Vertrag zu ersetzen. Doch die Wirkung ist dieselbe: Der Staat dokumentiert, dass der Jugendliche „informiert“ wurde – eine Grundlage, um später den Abschluss eines echten Vertrages zu erzwingen.

„Alexander ist schwer verletzt, aber bereits wieder in Kontakt mit uns und guter Dinge. Er ist ein unglaublich starker Mensch, ein wahrer Kämpfer, ein Mann! Mit solchen Soldaten, sind wir überzeugt, dass der Sieg bedingungslos auf unserer Seite sein wird. Die Freiwilligenrotte ist eine Familie, und wir lassen die unseren nicht im Stich.“

Diese Aussagen zeigen, wie stark der Zusammenhalt in den pro-russischen Freiwilligengruppen betont wird, ob ehrlich oder nicht – selbst schwere Verwundungen werden in den Dienst der Kriegspropaganda gestellt, um Durchhalteparolen zu verbreiten.

Hinzu kommt, dass die Mitarbeiter der Kommissariate häufig beschwichtigen: Man werde „nicht in die Ukraine geschickt“, es handele sich „nur um den Dienst in der Kaserne“. Tatsächlich aber verpflichtet jeder unterzeichnete Vertrag zur bedingungslosen Befehlsausführung – einschließlich einer möglichen Verlegung in die Kampfzone. Damit wird aus einem scheinbar harmlosen Belehrungsblatt ein Hebel, der über Leben und Tod entscheiden kann. Für viele Eltern ist der Gang ins Militärkommissariat inzwischen ein Spießrutenlauf. Wer seine Kinder begleitet, muss nicht nur über die rechtlichen Feinheiten Bescheid wissen, sondern auch den Mut haben, Anweisungen oder Unterschriften zu verweigern. In sozialen Netzwerken warnen Mütter immer wieder davor, dass Kinder, die allein aus der Schule kommen, leicht in diese Falle tappen könnten. Das eigentliche Ziel des Systems ist klar: nicht nur die Wehrpflichtigen zu erfassen, sondern möglichst viele von ihnen vertraglich zu binden, um die Personalverluste an der Front auszugleichen.

Dieses Formular ist der erste Hebel, um Druck aufzubauen. Formal ist es nur eine Bestätigung der Belehrung, aber in der Praxis entsteht damit eine Art Papiertrail: Das Kommissariat kann später sagen, dass der Jugendliche informiert wurde und somit „freiwillig“ die Möglichkeit hatte, einen Vertrag abzuschließen.

Diese Praxis zeigt, wie groß der Druck auf das russische Militär inzwischen ist. Anstatt junge Menschen zu schützen, setzt der Staat alles daran, sie frühzeitig in die Maschinerie des Krieges zu ziehen. Wer einmal erfasst, registriert und unterschrieben hat, hat kaum noch eine Möglichkeit, sich der militärischen Logik zu entziehen. Deshalb raten erfahrene Eltern eindringlich: nichts vorschnell unterschreiben, jede Belehrung genau lesen, auf sein Recht bestehen und gegebenenfalls juristischen Rat suchen. In einem Land, das seine Jugend mit Formularen statt mit Zukunftsperspektiven konfrontiert, ist Wachsamkeit die letzte Verteidigungslinie. Die Frontnähe verstärkt das Misstrauen. In Schebekino will kaum jemand mehr an Soldaten vermieten; Waschstraßen und Parkplätze verweigern Militärfahrzeugen den Zugang, aus Angst vor Drohnen. Luftabwehrsysteme stehen in Baumreihen neben Wohnhäusern, HIMARS trifft nicht nur Hardware, sondern Nachbarschaften. Panzer, die Zivilfahrzeuge zermalmen, gelten als Kollateralschaden, der verschwindet, bevor er aktenkundig wird. Eltern sagen Kindern, sie sollen auf die andere Straßenseite wechseln, wenn sie Soldaten sehen. Wer so lebt, lernt den Unterschied zwischen „schützen“ und „gefährden“ neu – eine stille Erosion des innenpolitischen Narrativs.

Wie sehr Besatzung zerstört, zeigt der Blick nach Donezk, wo eine historische Dürre politischer Natur ist. In der russisch kontrollierten Ostukraine ist Wasser längst zur Währung geworden. Offiziell rinnt es „alle drei Tage für wenige Stunden“. In der Praxis versiegen Leitungen wochenlang; Menschen füllen Badewannen, sammeln Tropfen aus Klimaanlagen, diskutieren in Chats, wie viele Flaschen die Schnellwäsche braucht. Krankenschwestern berichten, Verwundete mit „ihrem eigenen Blut“ waschen zu müssen; Fotos zeigen gelbe Brühe aus rostigen Hähnen. Wer Brunnen hat, ist König, wer keinen hat, stellt sich stundenlang an Tankwagen an – oft vergebens. Der Siverskyj-Donets–Donbas-Kanal, Lebensader einer ohnehin trockenen Region, wurde im Krieg schwer beschädigt; Reservoire wie Starokrymske trocknen erneut aus. Die überhastet verlegte Pipeline Don–Donbas deckt den Bedarf nicht, Korruptionsaffären säumen die Trasse. In lokalen Foren klingt das Urteil vernichtend: „Hier wird nach einem Prinzip regiert: nichts hinterlassen.“

Das Ausmaß der Krise wird selbst vom Kreml nicht mehr geleugnet. In einem Treffen mit Denis Puschilin, dem Leiter der russischen Besatzungsverwaltung in der „DNR“, räumte Wladimir Putin ein, dass die Wasserversorgung in den besetzten Städten auf ein Minimum reduziert wurde. Puschilin berichtete, dass in Donezk und Makejewka nur noch alle drei bis vier Tage für wenige Stunden Wasser fließe, in Mariupol immerhin alle zwei Tage – und dass die Verluste im maroden Leitungsnetz mancherorts bis zu 60 Prozent erreichen. Putin bestätigte, dass ihm „massive Verluste beim Transport“ gemeldet wurden und dass selbst die neu gebaute Wasserleitung das Problem nicht löse. Damit gesteht die russische Führung ein, dass sie weder die Infrastruktur unter Kontrolle hat noch in der Lage ist, die Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen.

Diese Wasserkrise ist kein „Naturereignis“, sie ist die Materialisierung politischer Besetzung. Infrastruktur, die unter ukrainischer Verwaltung mit Mühe stabil gehalten wurde, verrottet unter einer Verwaltung, deren Prioritäten anderswo liegen. Wer in Donezk heute Regen herbeisehnt, hofft nicht auf gutes Wetter, sondern auf das Minimum an Würde. „Wenn ich eine halbe Badewanne habe, fühle ich mich sicherer“, sagt eine Bewohnerin. Es ist der Satz einer Gesellschaft, die gelernt hat, Wohlstand nicht in Geld, sondern in Litern zu zählen.

Gleichzeitig bleibt das Schlachtfeld dynamisch. Die ukrainische Luftabwehr meldet, im August über 85 Prozent der Drohnen und knapp 68 Prozent der Raketen abgefangen oder neutralisiert zu haben. Die Gründe für das temporäre Abflauen der russischen Langstreckenangriffe sind unklar; ukrainische Schläge gegen russische Rüstungsziele zeigen Wirkung, während Moskau in den von ihm eröffneten „Friedensgesprächen“ an Maximalforderungen festhält. Das Muster ist alt: Verhandeln als Deckname für Zeitgewinn, Terror gegen zivile Infrastruktur als Hebel gegen gesellschaftliche Resilienz. Es funktioniert schlechter, je länger es dauert. Über dreieinhalb Jahre voller Bombennächte haben Ukrainerinnen und Ukrainer nur einmal massenhaft demonstriert – nicht für „Frieden um jeden Preis“, sondern für die Unabhängigkeit ihrer Anti-Korruptionsbehörden. Genau dort, im modernen Staatskern, verläuft die Linie zwischen Erschöpfung und Erosion. Als das Präsidentenamt im Juli versuchte, NABU und SAPO gefügig zu machen, stiegen die Misstrauenswerte, die EU und die USA intervenierten, der Plan wurde kassiert. Lektion gelernt – und politisch bezahlt. Vor diesem Hintergrund wirkt die Forderung, die Ukraine müsse „realistisch“ sein und Territorium gegen ein Ende der Angriffe tauschen, wie Zynismus in Diplomatenprosa. Realistisch ist, was die Betroffenen als Realität erleben: Eine Armee, die aufgibt, übergibt den Krieg an die Kinder; eine Gesellschaft, die Wasser aus der Luft wringt, weiß, dass Mangel kein Naturgesetz ist, sondern Verwaltung. Und eine Demokratie, die unter Feuer steht, darf Fehler machen – solange sie sie korrigiert.

So bleibt der Kern unverrückbar: Ja, die Ukraine will Frieden. Aber nicht den, der aus Landkarten Schnipsel reißt und die Gewalt nur einfriert. Nicht den, in dem der Feind weiter auf eigenem Boden steht und man die Hand am Abzug wegnehmen soll. Nicht den, der Donezk dürsten lässt und Brjansk zynisch macht. Sondern den, der Grenzen, Recht und Würde wiederherstellt. Alles andere ist kein Frieden, sondern eine Feuerpause für den nächsten Krieg.

Und so endet wieder eine Recherche mit der Erkenntnis: Was sind das nur für Zeiten geworden.

Investigativer Journalismus braucht Mut, Haltung und auch Deine Unterstützung.

Hinter jedem Artikel – besonders hinter unseren aufwendigen Dokumentationen – steckt ein hoher journalistischer und finanzieller Einsatz. Wir möchten uns nicht über Bezahlschranken finanzieren, sondern durch Ihre freiwillige Unterstützung. Wie oft und in welcher Höhe Sie beitragen, entscheiden allein Sie – einmalig oder regelmäßig.

Ich bewundere die tapfere Menschen in der Ukraine.

Sie stehen gemeinsam gegen einen schwer übermächtigen Feind.

Einem Feind, der zig Mal größer ist und geschichtlich immer auf militärische Aggressionen gesetzt hat.

Einem Feind, der seine Kinder militarisiert (ich denke da an Euren aufrüttelnden Artikel)

Einem Feind, der dank neuer Allianzen hundert Soldaten aus Nord Korea in den Krieg schickt.

Und es steht trotz der halbherzig Hilfen aus dem Westen (keine Taurus „dank“ Scholz) und Einem Prin affinen US-Präsidenten.

Sie stehen trotz der Übermacht, die sich gerade beim Gipfel in China zeigt.

Wo stehen wir in Europa?

Wirklich mit aller Kraft an der Seite eines aufrechten Volkes?

Oder eiern wir zwischen Russland und der USA?