Es gibt Momente, in denen die Geschichte sich selbst entlarvt. 338 Seiten Protokoll, wir haben es vollständig gelesen, aufgezeichnet unter Eid, sollten Licht ins Dunkel bringen. Stattdessen erleben wir die Geburt eines neuen Genres: die juristische Performance-Kunst des strategischen Vergessens. Ghislaine Maxwell, einst Architektin eines Systems, das Mädchen wie Ware behandelte, sitzt vor ihren Vernehmern und spielt eine Rolle, die so durchsichtig ist, dass sie schon wieder undurchdringlich wird. Es ist, als würde man einem Zaubertrick zusehen, bei dem der Magier nicht einmal vorgibt, tatsächlich zu zaubern – und das Publikum trotzdem applaudiert.

Schon der Schauplatz selbst machte deutlich: Hier ging es weniger um schonungslose Wahrheitsfindung als um eine Bühne, auf der die Verteidigung ihre Narrative einüben konnte. Washington hat uns ein Theater geschenkt, das seinesgleichen sucht. Über 34.000 Seiten sogenannter „Epstein Files“ wurden mit großem Tamtam präsentiert – ein Papierberg, der nach Aufklärung schreit, aber nur Echos längst bekannter Skandale zurückwirft. Demokraten spielen die Empörten, Republikaner die Rächer, und beide Seiten wissen genau: Solange sie laut genug schreien, muss niemand wirklich hinhören. Die Salamitaktik der Veröffentlichung – häppchenweise, freitagnachts, wenn die Redaktionen schließen – ist so vorhersehbar geworden, dass man meinen könnte, es gäbe ein Drehbuch. Und vielleicht gibt es das auch. Der erste Akt dieser Farce beginnt mit einer Frage, die so simpel ist, dass ihre Beantwortung eigentlich unmöglich scheint: Hat Jeffrey Epstein jemals über Donald Trump gesprochen? Maxwell, die Jahre an Epsteins Seite verbrachte, die seine Termine koordinierte, seine Gäste empfing, seine Welt verwaltete, antwortet: „Nein. Ich erinnere mich nicht an Gespräche über ihn.“

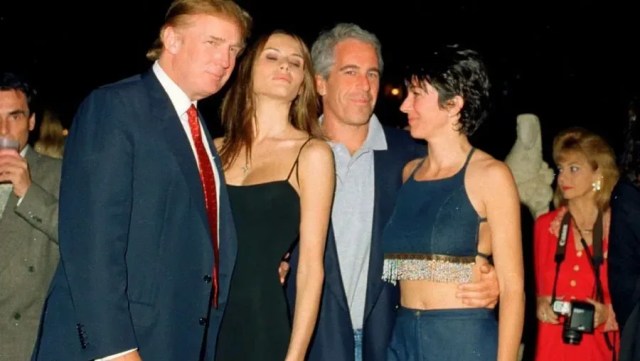

Man muss sich diese Aussage auf der Zunge zergehen lassen. Zwei Männer, die in denselben Kreisen verkehrten, die auf denselben Partys auftauchten, deren Namen in denselben Gästebüchern standen – und Maxwell will sich nicht erinnern können, dass der eine jemals den anderen erwähnte? Es wird noch absurder: Ob Trump jemals Epsteins Häuser besucht habe? „Ich habe keine Erinnerung daran.“ Ob sie die beiden jemals zusammen gesehen habe? „Nein, nicht dass ich mich erinnere.“ Die Fotografien, die das Gegenteil beweisen, existieren. Sie sind öffentlich. Man kann sie googeln. Aber Maxwell hat beschlossen, in einer Parallelwelt zu leben, in der Beweise keine Rolle spielen, solange man nur hartnäckig genug behauptet, sich nicht zu erinnern. Es ist die Trumpfkarte der Mächtigen: nicht die Realität leugnen, sondern die eigene Wahrnehmung der Realität.

Bei Bill Clinton verfeinert Maxwell ihre Technik. Ja, sie habe ihn auf Flügen gesehen – das lässt sich schlecht leugnen, die Flugprotokolle sind bekannt. Aber natürlich habe sie „nie etwas Unangemessenes beobachtet.“ Die Flüge in Epsteins Privatjet, liebevoll „Lolita Express“ getauft, werden zu harmlosen Geschäftsreisen umgedichtet. Und dann dieser Satz, der in seiner kalkulierten Beiläufigkeit fast schon genial ist: „Präsident Clinton mochte mich, und wir kamen großartig miteinander aus. Aber ich sah nie diese Wärme oder wie auch immer man es charakterisieren möchte, zwischen ihm und Herrn Epstein.“ Sie dreht die Nähe-Verhältnisse um. Plötzlich ist sie es, die Clinton nahestand, während Epstein und Clinton sich kaum kannten. Es ist eine Umschreibung der Geschichte, die so dreist ist, dass man fast Respekt empfinden könnte – wäre da nicht der bittere Beigeschmack, dass hier die Wahrheit auf dem Altar politischer Opportunität geopfert wird.

Die Insel Little St. James, von Überlebenden als Ort systematischen Missbrauchs beschrieben, verwandelt sich unter Maxwells Erzählung in eine Art Ferienparadies für Erwachsene. Sie war dort, ja. Sie hat „Gäste betreut, das Personal koordiniert, Aktivitäten organisiert.“ Aber minderjährige Mädchen? „Nein.“ Dieses einzelne Wort steht gegen Dutzende von Zeugenaussagen, gegen gerichtlich dokumentierte Berichte, gegen die Tränen und Traumata der Überlebenden. Maxwell konstruiert eine Realität, in der die Insel nichts weiter war als ein exklusiver Urlaubsort, wo erfolgreiche Menschen sich entspannten.

Das vielleicht aufschlussreichste Dokument ihrer Amnesie-Strategie ist Epsteins berüchtigtes Geburtstagsalbum zu seinem 50. Geburtstag. Ein ledergebundenes Buch, „ungefähr 12 Zoll, 14, 15 Zoll“ groß, „braun und dick, ungefähr so dick“ – Maxwell kann sich an jedes physische Detail erinnern. Die Textur, die Farbe, die Dimensionen sind ihr präsent. Aber der Inhalt? Fehlanzeige. Ob Trump darin erwähnt wurde? „Ich erinnere mich nicht.“ Sie habe es noch jahrelang in Epsteins New Yorker Brownstone gesehen, hinter dessen Schreibtisch im Regal. Danach verliert sich die Spur; wo das Buch heute ist, weiß sie nicht. Dass ihr Name darin in ihrer Handschrift auftauchen soll, bestreitet sie nicht eindeutig, betont aber, sich daran nicht zu erinnern.

Das Wall Street Journal berichtete später über obszöne Gratulationen in genau diesem Album. Maxwells selektives Gedächtnis folgt einem Muster, das so offensichtlich ist, dass es schon wieder zur Strategie wird: Sie erinnert sich an alles Harmlose mit fotografischer Präzision, während alles Verfängliche in einem schwarzen Loch verschwindet. Das Problem ist nur: Mit solchen Geschichten hat sich ausgerechnet das Wall Street Journal angreifbar gemacht. Wir haben nie verstanden, wie man ohne belastbare Belege eine derart heikle Behauptung veröffentlicht – und dann ohne Rückendeckung im Raum stehen lässt. Es war unklug, journalistisch wie strategisch, und schadet letztlich allen, die an ernsthafter Aufklärung interessiert sind. Anstatt den Schleier zu lüften, wurde damit eine Angriffsfläche geschaffen, die Kritiker nutzen können, um die gesamte Debatte in Zweifel zu ziehen. Wenn es um die berüchtigte „Kundenliste“ geht, wird Maxwell zur Semantik-Akrobatin. „Es gibt keine Liste in diesem Sinne,“ behauptet sie. Natürlich gab es Kontakte, Fluglisten, Gästelisten – „aber nicht das, was die Öffentlichkeit als Kundenliste bezeichnet.“ Es ist ein Taschenspielertrick mit Worten. Die Namen existieren, die Verbindungen sind dokumentiert, die Daten liegen vor – aber weil sie nicht in einer einzigen Datei mit der Überschrift „Kundenliste“ gespeichert sind, existiert sie angeblich nicht. Es ist, als würde man behaupten, ein Puzzle existiere nicht, nur weil die Teile nicht zusammengesetzt sind. Die Frauen in Epsteins Umfeld beschreibt Maxwell mit einer Sprache, die George Orwell hätte erfinden können. Sie waren „sehr interessiert“ an Epstein. Ihre Beziehungen waren „charakterisiert durch ihr Interesse an ihm.“ Niemals habe sie jemanden gesehen, der „nicht mit ihm sein wollte,“ niemals jemanden „unter irgendeiner Form von Zwang.“ Die systematische Manipulation und Ausbeutung junger Mädchen wird umgeschrieben zu einer Geschichte von gegenseitiger Anziehung und Freiwilligkeit.

In den Protokollen zeichnet Ghislaine Maxwell ein Bild voller Ambivalenzen. Immer wieder betont sie, nie Zwang gesehen zu haben: Alle Frauen, die Epstein umgaben, seien „sehr interessiert“ gewesen, sie habe niemanden unter Druck, unglücklich oder in Not erlebt. Epsteins Ritual, Menschen – „egal wen“ – dazu aufzufordern, seine Füße oder Schultern zu massieren, sei beinahe allgegenwärtig gewesen. Sie selbst habe zwar gelegentlich seine Füße gerieben, sei jedoch keine Masseurin gewesen und habe nie sexuelle Handlungen beobachtet. Zahlungen an Masseurinnen seien, wenn überhaupt, vom Hauspersonal erledigt worden. Auf den Vorwurf, prominente Gäste wie Larry Summers oder Bill Clinton hätten Epstein wegen sexueller Dienstleistungen aufgesucht, reagierte Maxwell ablehnend: Männer könnten überall auf der Welt sexuelle Gefälligkeiten finden, dafür hätten sie Epstein nicht gebraucht. Ob es einzelne Fälle gab, könne sie nicht ausschließen, doch sie habe keine Kenntnis davon.

Bei Prinz Andrew erreicht Maxwells Amnesie olympische Dimensionen. Eine Party mit Andrew und Virginia Giuffre? „Absolut nicht.“ Sie könne sich an keine solche Veranstaltung erinnern. Die Fotografien, die das Gegenteil beweisen, sind weltbekannt. Aber Maxwell hat sich entschieden, in einer Welt zu leben, in der Fotografien keine Beweiskraft haben, solange man nur oft genug „Ich erinnere mich nicht“ sagt.

Die Massagen-Geschichte ist ein Lehrstück in semantischer Kriegsführung. Hat sie Clinton jemals in einer kompromittierenden Situation mit einer Masseuse gesehen? „Ich erinnere mich nicht daran.“ Hat sie selbst Epstein massiert? „Ich habe sicherlich seine Füße gerieben, während wir uns unterhielten.“ Aber das sei keine Massage gewesen, nur „Füße reiben.“ Die Unterscheidung ist so absurd, dass sie schon wieder brilliant ist.

Sarah Ferguson, die Herzogin von York, taucht in den Protokollen auf wie ein Geist. Sie schuldete Epstein Geld – 15.000 Pfund, nicht Dollar, wie Maxwell pedantisch korrigiert. Die finanziellen Verflechtungen zwischen Epstein und dem britischen Establishment werden angedeutet, aber nie ausgeleuchtet. Es ist, als würde man mit einer Taschenlampe in eine Höhle leuchten und sofort wieder ausschalten, bevor die Augen sich anpassen können.

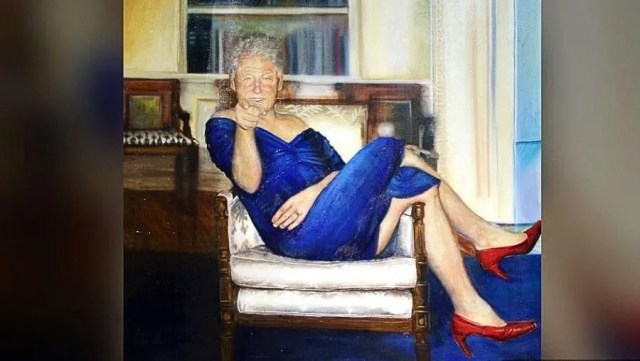

Besonders brisant ist die Passage zu Clinton. Maxwell schildert, dass sie den Ex-Präsidenten zwar mehrfach im Gespräch mit Epstein erlebt habe, aber nie eine „wärmere“ Nähe. Sie habe ihn weder auf Epsteins Insel noch in dessen Häusern in Palm Beach oder New York gesehen und hielt es auch wegen des Secret Service für praktisch ausgeschlossen. Clinton sei ihr gegenüber freundlich gewesen, doch sie habe ihn nie eng mit Epstein erlebt. Auch das berüchtigte Bild, das Clinton in einem blauen Kleid zeigt, habe sie erst in der Presse wahrgenommen – im Haus sei es ihr nie begegnet, sie selbst nannte es „hideous“, widerlich. Immer wieder wiederholt sie, dass ihr Epsteins Interesse an Clinton eher der Tatsache geschuldet schien, dass er eben ein ehemaliger Präsident war.

Trotzdem tauchen in ihren Erinnerungen Episoden auf, die Fragen offenlassen: Sie bestätigt, dass Clinton auf einer Afrika-Reise mit an Bord war, gemeinsam mit dem Schauspieler Chris Tucker. Tucker habe sie allerdings nur in diesem Kontext wahrgenommen, später vielleicht noch einmal in Los Angeles. Von einer engeren Verbindung weiß sie nichts. Generell schildert Maxwell Clinton als höflich, freundlich, aber nicht besonders vertraut mit Epstein. Die humanitäre Afrika-Reise wird zum Reinwaschen benutzt, als könnte eine gute Tat alle anderen tilgen. Die verschiedenen Listen – das schwarze Buch, Telefon-Logs, Rolodex-Dateien – werden zu einer Nebelwand der Verwirrung. Alfredo Rodriguez, Epsteins ehemaliger Butler, hatte angeblich Beweise. Brad Edwards sagt, er habe eine Liste erstellt. Maxwell behauptet, von nichts zu wissen. Jeder zeigt auf den anderen, niemand übernimmt Verantwortung. Es ist ein Karussell der Schuldzuweisungen, das sich so schnell dreht, dass niemand mehr erkennen kann, wer wann wo war. Und dann, in einem Moment surrealer Verzweiflung, spielt Maxwell ihre absurdeste Karte: „Mein Vater war auf einer IRA-Todesliste. Ich war sehr vorsichtig, wem ich vertraute.“ Die irischen Paramilitärs werden posthum zu Komplizen ihrer Unwissenheit erklärt. Als hätte die Angst vor der IRA sie blind gemacht für die Verbrechen, die sich direkt vor ihren Augen abspielten. Was sich über diese 338 Seiten entfaltet, ist keine Zeugenaussage, sondern ein Meisterwerk der Obstruktion. Jede Antwort scheint von einem Team von Anwälten vorkalibriert, jede Erinnerungslücke strategisch platziert. Es ist, als würde man einem Schachspiel zusehen, bei dem einer der Spieler behauptet, die Figuren nicht sehen zu können, während er trotzdem jeden Zug perfekt ausführt.

Die Szene im Protokoll wirkt wie ein Kammerspiel unter grellem Neonlicht. Auf Seite 205 stellt Todd Blanche die Frage direkt, ohne Umschweife: „Glauben Sie, dass er nicht durch Suizid gestorben ist?“ Ghislaine Maxwell antwortet ohne Zögern. „Ich glaube nicht, dass er durch Suizid gestorben ist.“ Der Satz fällt wie ein Stein in einen stillen Raum. Und als wolle sie den düsteren Gedanken untermauern, beschreibt sie den Alltag im Gefängnis: Für den Wert von 25 Dollar an Waren aus dem Gefängniskiosk könne man einen Mitgefangenen dafür bezahlen, jemanden mit einem Vorhängeschloss zu erschlagen. Kein Zögern, kein Relativieren – ihre Worte klingen wie ein Erfahrungsbericht, fast wie eine beiläufige Gebrauchsanweisung aus der Schattenwelt hinter Gittern.

Doch nur wenige Seiten später, auf Seite 207, verschiebt sich der Ton schlagartig. Wieder hakt Blanche nach, diesmal mit der großen Frage: Wurde Epstein von außen zum Schweigen gebracht, weil er zu viel über einflussreiche Männer wusste? Und plötzlich vollzieht Maxwell eine Kehrtwende. „Ich habe keinen Grund, das zu glauben“, sagt sie nun. Mehr noch: Die Vorstellung sei „lächerlich“. Hätte man ihn wirklich ausschalten wollen, fügt sie hinzu, dann hätte es unzählige Gelegenheiten gegeben, lange bevor er im Gefängnis saß. Draußen sei er ein viel leichteres Ziel gewesen.

In diesem abrupten Wechsel – innerhalb weniger Seiten – liegt die ganze Ambivalenz ihrer Aussagen. Zuerst das kategorische Nein zum Suizid, ausgesprochen mit der Gewissheit einer Frau, die das Gefängnissystem von innen kennt. Dann die abrupte Wende: keine Verschwörung, kein Mordkomplott, nur wilde Spekulationen. Es wirkt, als versuche Maxwell mitten im Verhör, die Linien ihres eigenen Narrativs neu zu ziehen – ein Zickzackkurs zwischen vermeintlichem Insiderwissen und plötzlicher Distanzierung, der das Protokoll in ein flackerndes Psychogramm aus Angst, Kalkül und Widersprüchen verwandelt.

Ghislaine Maxwell zeichnet das Bild eines Mannes, der sich nicht allein auf dunkle Geheimnisse oder gesellschaftliche Netzwerke stützte, sondern auf etwas weitaus Bodenständigeres: Geld und Kontrolle. Als hätten wir das nicht vorher schon gewusst. Immer wieder fällt der Name von Milliardären und Konzernbossen. Allen voran Leslie Wexner, der Gründer von Victoria’s Secret, den Epstein offenbar bis in die intimsten Details seiner Geschäfte und Finanzen lenkte. Maxwell beschreibt, wie Epstein nicht nur Investitionsstrategien entwickelte, sondern ganze Firmenstrukturen umbaute, persönliche Finanzen neu ordnete und bis in die kleinsten Alltagsverträge vordrang – „kein Detail war zu klein“. Selbst die Verträge für Dienstmädchen in den Haushalten seiner Klienten seien von ihm entworfen worden. Ein Finanzmanager, der zum Hausverwalter wurde – und so Abhängigkeiten schuf, die über Geld hinausgingen. Daneben tauchen Namen wie Leon Black auf, Jes Staley oder Elizabeth Johnson von Johnson & Johnson. Maxwell gibt sich ahnungslos, betont, sie sei in viele Details nicht eingeweiht gewesen, doch zwischen den Zeilen wird klar, dass Epstein ein diskretes, aber weitreichendes Geflecht aus Beratung, Kontrolle und Loyalität spannte. Sein Modell sei einfach gewesen: Wer Milliarden sparte, zahlte ihm eine prozentuale Provision – eine „a la carte“-Vergütung, wie Maxwell es nennt. Diese Geschäftsverbindungen verliehen Epstein eine Macht, die nicht nur auf seinen geheimnisumwitterten Partys beruhte, sondern auf einer brutalen Nüchternheit: Er verschaffte Milliardären Gewinne, entlastete sie von heiklen Verantwortungen – und gewann so Zugang zu ihrem engsten Leben. Maxwell versucht sich abzugrenzen, verweist auf Erinnerungslücken, hebt ihre Distanz hervor. Doch das Bild, das entsteht, ist unmissverständlich: Epstein war nicht bloß ein gesellschaftlicher Parasit, sondern ein Architekt ökonomischer Abhängigkeiten – und genau dort lag die Quelle seiner beispiellosen Reichweite.

Washington spielt derweil sein eigenes Spiel. Die Akten werden häppchenweise veröffentlicht, immer gerade genug, um Schlagzeilen zu generieren, nie genug, um wirkliche Konsequenzen zu provozieren. Die Demokraten empören sich über die Republikaner, die Republikaner über die Demokraten, und beide schützen gemeinsam ein System, das tiefer reicht als Parteigrenzen. Manchmal genügt ein Name, um die Inszenierung zu entlarven. Todd Blanche – der Mann, der Donald Trump im Schweigegeldprozess gegen Stormy Daniels verteidigte, einer der wichtigsten Strafverteidiger des Präsidenten – sitzt auch hier im Hintergrund. Das ist kein Zufall, sondern ein Signal. Maxwell und Trump teilen nicht nur ein Netzwerk aus Schatten und Schweigen, sie teilen sogar denselben juristischen Architekten. Blanche, der für Trump die Mauer aus Dementis und Leugnungen errichtete, fungiert im Maxwell-Verhör als Architekt der Amnesie. Er baut die Wände, gegen die jede Frage prallt. Damit wird klar: Diese Verteidigungsstrategien sind keine spontanen Reaktionen, sondern zwei Variationen derselben Choreografie.

Die Journalisten, die versuchen, dieses Geflecht zu entwirren, werden nicht frontal angegriffen – das wäre zu offensichtlich. Stattdessen werden sie in einem Labyrinth aus Halbwahrheiten, geschwärzten Dokumenten und semantischen Spielereien gefangen. Die Wahrheit wird nicht geleugnet, sie wird verdünnt, bis sie nicht mehr erkennbar ist. Und während alle über Listen und Namen streiten, über wer was wann gesehen haben will, geht die eigentliche Tragödie fast unter: Mädchen wurden systematisch rekrutiert, manipuliert, missbraucht. Sie wurden wie Ware behandelt, ihre Körper zu Währung in einem Spiel der Mächtigen. Diese Mädchen haben Namen, Gesichter, Geschichten. Aber in Maxwells Erzählung existieren sie nicht. Sie sind die ultimativen Unpersonen in dieser Orwellschen Farce.

Die Maxwell-Protokolle sind mehr als nur ein Dokument des Versagens. Sie sind die Planungsgrundlage dafür, wie Macht sich selbst schützt. Wie ein System, das bis in seine Grundfesten korrupt ist, seine dunkelsten Geheimnisse bewahrt, während es Transparenz vorgaukelt. Jede von Maxwells Nicht-Erinnerungen ist ein weiterer Nagel im Sarg der Gerechtigkeit. Jede ihrer Umdeutungen – von Missbrauch zu Einvernehmen, von Ausbeutung zu Interesse – ist eine weitere Ohrfeige für die Überlebenden. Am Ende bleibt eine bittere Erkenntnis: Die Wahrheit ist nicht verschwunden. Sie liegt offen da, in Fotografien, in Dokumenten, in den Aussagen der Überlebenden. Aber sie wird überlagert von einem so dichten Netz aus Lügen, Halbwahrheiten und strategischen Auslassungen, dass sie unsichtbar wird. Es ist die perfekte Vertuschung – nicht durch Verbergen, sondern durch Überflutung. Nicht durch Schweigen, sondern durch endloses, bedeutungsloses Reden. Die Epstein-Files sind keine Aufklärung. Sie sind das Gegenteil: ein Monument der Verschleierung, errichtet in aller Öffentlichkeit, während wir zusehen. Und das ist vielleicht die größte Beleidigung von allen – dass sie nicht einmal vorgeben, uns nicht zu belügen. Sie lügen offen, schamlos, mit der Gewissheit, dass nichts passieren wird. Denn das System schützt seine eigenen. Immer.

Und über all den Papieren, all den Ausflüchten und rhetorischen Ablenkungen geht ein Punkt fast verloren: Die Mädchen sind nicht zufällig in diese Häuser und Flugzeuge geraten. Sie wurden beschafft – gezielt, organisiert, auf konkrete Wünsche hin. Wer glaubt, dass es dafür nur eine einzige Liste gibt, eine abgeschlossene Akte, eine Handvoll Namen, belügt sich selbst oder will belogen werden. Hinter den bekannten Schattenrissen existieren weitere Aufzeichnungen, weitere Strukturen, weitere Verantwortliche. Dass dieser Aspekt so hartnäckig ausgeblendet wird, ist kein Zufall, sondern Teil des Systems. Und genau hier liegt der Schlüssel – nicht in Washingtons Theaterstück, sondern in den Verbindungen, die bisher verschwiegen werden.

Frère Jacques, Frère Jacques

Dormez-vous? Dormez-vous?

Sonnez les matines, sonnez les matines

Ding, dang, dong – ding, dang, dong

Fortsetzung folgt …

Investigativer Journalismus braucht Mut, Haltung und auch Deine Unterstützung.

Investigativ

Hinter jedem Artikel – besonders hinter unseren aufwendigen Dokumentationen – steckt ein hoher journalistischer und finanzieller Einsatz. Wir möchten uns nicht über Bezahlschranken finanzieren, sondern durch Ihre freiwillige Unterstützung. Wie oft und in welcher Höhe Sie beitragen, entscheiden allein Sie – einmalig oder regelmäßig.

Ganz krasse Story, krass.

Fand ich auch.

..eine so schlimme geschichte

…das stimmt, und das geht noch weiter… wir haben bestimmt noch 3 monate recherchearbeit daran

Ghislaine sagt genau das, was nötig ist.

Für die „Komm aus dem Gefängniskarte“.

Für die Amnesie um all die Täter zu schützen.

In Kürze wird Trump verkünden, dass Ghislaine, wie er auch, Opfer einer infamen Hexenjagd geworden sind.

Dann wird er sie begnadigen.

Wird seine Basis damit zufrieden sein?

Wahrscheinlich, weil es oft genug wiederholt wird.

Und die Opfer?

Sie werden immer und immer wieder im Stich gelassen.

Ihr gebt ihnen eine Stimme. Danke

natürlich, die werden ja vergessen, aber wir haben noch 3 monate recherche in dieser sache

Was für eine Geschichte, von der in Europa scheinbar nicht viel bekannt ist. was ich hier lese, vieles neu für mich. Klasse Bericht.

ich danke dir