Noch bevor das Repräsentantenhaus in die Sommerpause aufbrechen konnte, war klar: In Washington ist etwas ins Wanken geraten. Es geht nicht um eine neue Migrationsregel, nicht um Haushaltsfragen oder Umweltgesetze – sondern um den Fall Jeffrey Epstein. Und um die schlichte Frage: Wie viel Wahrheit verträgt ein Parlament, das sich selbst gern als moralische Instanz begreift? Als Mike Johnson, Sprecher des Repräsentantenhauses, vor die Presse trat. Es war sein letzter Auftritt vor Beginn des traditionellen August-Rezesses – und einer, der in Erinnerung bleiben dürfte. Statt auf die wachsenden Forderungen innerhalb der eigenen Partei einzugehen, endlich über eine Offenlegung der Epstein-Akten abzustimmen, verkündete Johnson: Man werde die Sitzungswoche vorzeitig beenden. Es sei „nicht nötig“, das Weiße Haus unter Druck zu setzen, da Präsident Trump „sowieso“ daran arbeite, die Informationen zu veröffentlichen. Selten haben wir so gelacht. Mehr sagte Johnson nicht – zumindest nicht zur Sache. Stattdessen verwies er auf moralische Verantwortung und sprach von „Raum geben“. Doch die Reihen in der eigenen Fraktion sind längst nicht mehr so geschlossen, wie Johnson sie gern hätte. Vor allem rechte Parteifreunde zeigen sich empört. Der Druck, die Missbrauchsermittlungen gegen Epstein endlich öffentlich aufzuarbeiten, kommt nicht mehr nur von Verschwörungspostern und Telegram-Gruppen, sondern direkt aus den Wahlkreisen. „Die Öffentlichkeit wird das nicht vergessen – und zu Recht“, sagte Ralph Norman, Abgeordneter aus South Carolina. Genau dieses Phänomen aber – das moralische Vakuum einer politischen Klasse, die Aufklärung mit Verzögerung verwechselt – hat auch in Deutschland zum Aufstieg der Rechtspopulisten beigetragen. Wo politische Rechenschaft verweigert wird, wächst das Misstrauen – und mit ihm der Raum für radikale Narrative. Es bleibt dann an investigativen Journalistinnen und Journalisten, das zu tun, wofür sich die Mächtigen schämen: aufklären, dokumentieren, benennen. Meist ohne institutionelle Rückendeckung, oft für Gottes Lohn – denn große Medienhäuser kalkulieren längst nicht mehr in Wahrheiten, sondern in Werbeplätzen und Parteifreundlichkeiten. Ein System, das mit jeder kritischen Veröffentlichung an seine eigene Grenze stößt. Sichtbarkeit ist unter diesen Bedingungen kein Privileg mehr, sondern ein Risiko: eine offene Einladung zu Repression – sei es durch Algorithmen, durch Behörden oder durch orchestrierte Angriffe, die sich plötzlich ins Persönliche wenden. Darüber könnten wir Bücher schreiben. Und vielleicht sollten wir es tun.

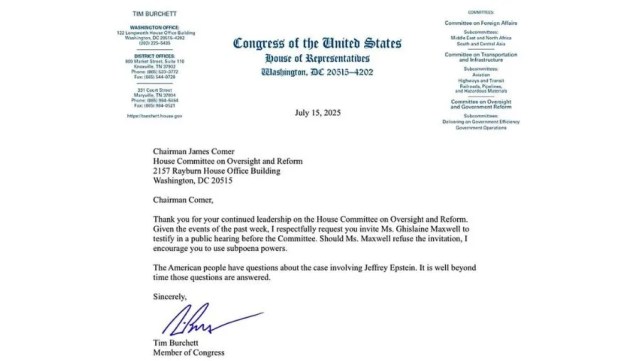

Und tatsächlich war der republikanisch geführte Aufsichtsausschuss schon weiter als der Sprecher: Noch vor Johnsons Pressekonferenz hatte der Ausschuss eine Vorladung gegen Ghislaine Maxwell auf den Weg gebracht – Epsteins einstige Komplizin, die derzeit eine langjährige Haftstrafe verbüßt. Der Vorsitzende des Gremiums, James Comer, kündigte an, mit Maxwells Anwälten über die Bedingungen einer Aussage zu verhandeln – möglicherweise direkt im Gefängnis. Auch das Justizministerium ließ wissen, man strebe eine eigene Befragung Maxwells an. Die Demokraten unterstützten die Vorladung, doch mit klarer Warnung. Robert Garcia, Oppositionsführer im Ausschuss, sprach von einer „nachweislichen Lügnerin“ und forderte stattdessen die vollständige Freigabe der Ermittlungsakten. „Wir dürfen uns nicht auf eine Täterin verlassen“, so Garcia. „Was wir brauchen, ist volle Transparenz.“ Donald Trump hingegen schwieg, auch eine Form von Transparenz. Bei einem Empfang für republikanische Abgeordnete im Weißen Haus äußerte er sich mit keinem Wort zu Epstein, lobte aber Johnson in höchsten Tönen – als „einen der größten Sprecher in der Geschichte des Hauses“. Und Johnson? Schwieg ebenfalls. Hinter den Kulissen allerdings hatte sich längst gezeigt, dass dem Sprecher die Kontrolle entglitten ist. Am Montagabend war es ausgerechnet in der mächtigen Regelnkommission zum Eklat gekommen – jenem Gremium, das Gesetzesinitiativen für die Abstimmung im Plenum vorbereitet. Die Republikaner verließen abrupt die Sitzung, als abzusehen war, dass die Demokraten neue Anträge zur Freigabe der Epstein-Akten einbringen würden. Der parlamentarische Betrieb kam zum Erliegen. Dabei hatte die GOP ursprünglich eine Reihe von Gesetzesinitiativen vorbereitet – etwa zur Verschärfung von Strafen für irreguläre Migration, zum Abbau von Umweltauflagen oder zur Beschleunigung von Wasserbauprojekten. All das wurde nun vertagt. Die Epstein-Debatte hatte die Partei aus dem Tritt gebracht.

Für Johnson ein gefährlicher Moment: Sein Posten als Speaker hängt mehr denn je vom Goodwill Trumps ab – und vom Gleichgewicht innerhalb einer zutiefst gespaltenen Fraktion. Dass er sich dem Druck von außen und innen entzieht, könnte sich rächen. Denn anders als von ihm erhofft, ist das Thema mit dem Urlaubsbeginn nicht erledigt. Abgeordnete wie Thomas Massie arbeiten längst an einem sogenannten „discharge petition“ – einem Verfahren, mit dem sich eine Abstimmung auch ohne Zustimmung der Fraktionsführung erzwingen lässt. Massie: „Manche hier in Washington glauben wohl, fünf Wochen Ferien würden das Thema versanden lassen. Ich glaube das nicht.“ Auch aus den Reihen der Demokraten kommt massiver Druck. Ro Khanna, einer der Initiatoren des parteiübergreifenden Gesetzes zur Aktenfreigabe, brachte es auf den Punkt: „Es geht hier um Transparenz. Es geht darum, auf wessen Seite man steht. Auf der Seite der Reichen und Mächtigen – oder auf der Seite der jungen Mädchen und Kinder Amerikas?“ Denn was Jeffrey Epstein tat, ist belegt. Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg missbrauchte er Minderjährige, manche kaum 14 Jahre alt. Ohne die Hilfe von Maxwell wäre das nicht möglich gewesen – so das Ergebnis der Anklage. Dass ein solch schwerer Fall von sexuellem Missbrauch nun zum Spielball parteipolitischer Taktik wird, empört viele – auch außerhalb der eigenen Lager. Selbst innerhalb des Senats wächst die Unruhe. Der republikanische Mehrheitsführer John Thune erklärte, er vertraue darauf, dass Trump und Justizministerin Pam Bondi die „richtigen Entscheidungen“ träfen – schloss aber nicht aus, dass sich die zuständigen Ausschüsse der Sache annehmen. Derweil versuchen die Verantwortlichen, mit rhetorischen Balanceakten durchzukommen. Johnson erklärte, man wolle „das Böse von Epstein aufdecken – absolut“. Doch zugleich müsse man „die Unschuldigen schützen“. Es sei „eine feine Nadel, die da zu führen sei“. Diese „feine Nadel“ aber zittert. Denn viele, selbst in der GOP, spüren, dass sich hier mehr entzündet als nur eine innerparteiliche Meinungsverschiedenheit. Es geht um Grundfragen der Demokratie: Wahrheit, Aufklärung, Gerechtigkeit. Und wer sich ihnen verweigert, könnte am Ende nicht nur die Kontrolle über ein Komitee verlieren – sondern über die öffentliche Erzählung selbst. Für einen Teil von uns führt die Spur in der Causa Epstein nun weiter nach Frankreich. Es ist noch viel zu tun – und wir werden es tun.

Investigativer Journalismus braucht Mut, Haltung und auch Deine Unterstützung.

Alleine die Tatsache vorzeitig die Sommerferien einzuläuten, sagt doch alles.

Kommt sicher gut bei den Amerikanern an, die in der Regel nur 10 Tage Urlaub haben.

Aber für Trump die Gelegenheit die Abweichler wieder auf Kürzungen bringen.

Und wenn man gesehen hat, wie wenig Rückgrat die Republikaner schon nach kurzer Zeit beim „Big ugly bill“ gezeigt haben ….

Ich ahne, dass es hier ähnlich laufen wird.

Nach den Sommerferien werden diverse Republikaner plötzlich an Epstein Amnesie leiden.

Und falls bicht, 5 Wochen sind genug Zeit Akten verschwinden zu lassen, zu falschen und/oder Zeugen mundtot zu machen.

Ich bewundere Euch sehr für Euren unermüdlichen Einsatz.