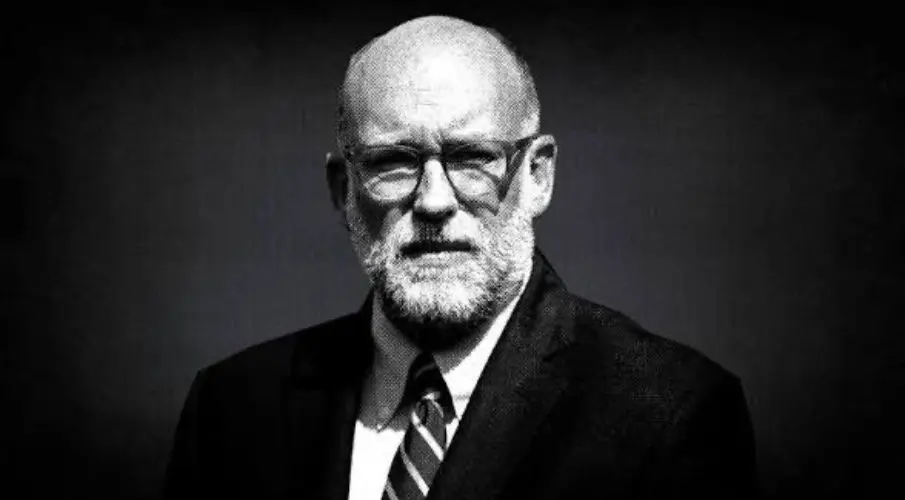

Wer in den gepflegten Vororten Virginias spazieren geht, würde kaum vermuten, dass sich hinter einer Reihe pastellfarbener Häuser, Baujahr 1949, in Arlington die Schaltzentrale einer politischen Radikalisierung verbirgt. Russ Vought, Donald Trumps früherer Haushaltsdirektor und heutiger Architekt des „Project 2025“, lebt hier – unscheinbar, in einer ruhigen Straße, in der Nachbarn ihre Kinder vom Schulbus abholen und Labradore über den Rasen toben. Doch seit Wochen stehen auf vielen Grundstücken, Columbia Pike, South Glebe Road und 7th Street South kleine Schilder in den Vorgärten, auf denen in dicken blauen Lettern zu lesen ist: „This house supports federal workers.“ Eines davon prangt direkt neben Voughts Einfahrt.

Eine Kreidebotschaft in Russ Voughts Nachbarschaft, aufgenommen und geteilt von einem Anwohner. Es ist keine plumpe Schmiererei, sondern eine stille Anklage – die Handschrift eines Nachbarn oder vielleicht eines ehemaligen Regierungsangestellten, der genau wusste, was diese Kürzungen bedeuteten.

Solche Kreideproteste tauchen in der Umgebung inzwischen regelmäßig auf, meist nach neuen Entlassungen oder nach einem weiteren Interview Voughts, in dem er seine „Reformen“ verteidigt. Sie verschwinden nach dem nächsten Regen, doch ihre Botschaft bleibt: dass selbst in den gepflegtesten Straßen Washingtons die Härte seiner Politik nicht abstrakt ist, sondern buchstäblich vor seiner Haustür steht.

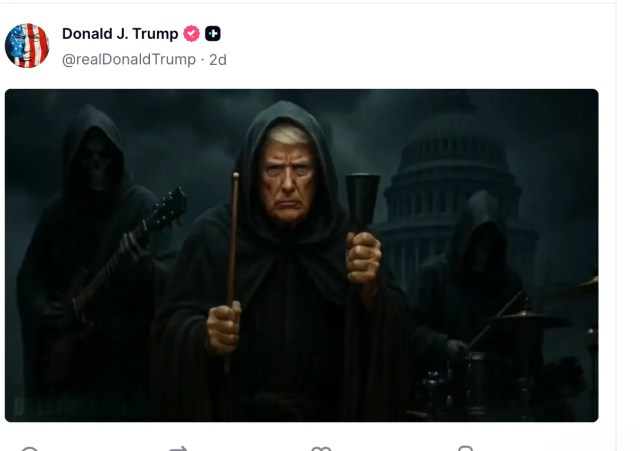

„So viele hier arbeiten für Bundesbehörden“, sagt Cathy Hunter, 60, Archivarin und langjährige Bewohnerin der Nachbarschaft. „Sie machen ihren Job gewissenhaft und fühlen sich jetzt einfach mit Füßen getreten.“ Dass Vought in diesen Tagen in Washington als Trumps „grim reaper“ – der Sensenmann – gilt, entbehrt nicht der Symbolik. In einem von Trump selbst auf Truth Social geteilten Musikvideo zieht ein KI-generierter Vought mit einer Sense durch einen Korridor voller Porträts demokratischer Politiker. Der Text dazu: Er sei der Mann mit „Feder, Geld und Verstand“, der die Entlassungen orchestriere, den Staat verschlanke, das System „säubere“. Was als digitale Inszenierung daherkommt, ist in Wahrheit ein düsteres politisches Programm.

Denn Vought, der einst als nüchterner Etatbeamter galt, führt nun Trumps Haushaltskrieg mit messianischem Eifer. In internen Memos ruft er Behördenchefs dazu auf, Programme zu streichen, die „nicht im Einklang mit den Prioritäten des Präsidenten“ stünden. Und er ermutigt sie, die Gelegenheit zu nutzen, um „Reductions in Force“ einzuleiten – Massenentlassungen von Beamten, die nicht ins ideologische Raster passen. Ein Nachbar, der lieber anonym bleiben möchte, sagt: „Jeder erinnert sich daran, als er sagte, er wolle den Bundesangestellten ‚maximale Traumata‘ zufügen. Das vergisst hier keiner.“

Die Nachbarn, viele von ihnen Bundesbedienstete, Auftragnehmer oder Veteranen, sprechen von Furcht und Fassungslosigkeit. Nicht nur, weil ihre Arbeitsplätze bedroht sind, sondern weil der Mann, der diese Bedrohung verkörpert, direkt neben ihnen wohnt. „Er nimmt Menschen das Essen vom Tisch, er streicht Gesundheitsleistungen – und nennt sich dabei Christ“, sagt eine Frau, die einige Häuser weiter wohnt. „Das ist widerwärtig.“ Die Szene wiederholt sich überall dort, wo Voughts Politik auf Realität trifft. Nach dem Umbau des „Department of Government Efficiency“, geleitet von Elon Musk, wurden ganze Behörden zerschlagen – unter anderem die US-Entwicklungsagentur USAID. Ein Nachbarskind kritzelte kürzlich mit Kreide auf den Gehweg vor Voughts Haus: „I was hungry and the USA fed me. Until Vought cut USAID.“ Andere Sprüche tauchten später auf, jedes Mal nach einer neuen Welle von Entlassungen.

Vought selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu den Protesten vor seiner Haustür geäußert. Er tritt lieber im Fernsehen auf. Auf Fox Business verkündete er kürzlich, der Shutdown eröffne eine historische Chance: „Wir haben die Autorität, jetzt dauerhafte Veränderungen in der Bürokratie vorzunehmen.“ In Washington nennt ihn der republikanische Senator Mike Lee „einen Mann, der auf diesen Moment seit der Pubertät hingearbeitet hat“. Kritiker wie der demokratische Fraktionschef Hakeem Jeffries sehen in ihm dagegen einen „bösartigen politischen Funktionär“. Tatsächlich ist Vought der Vollstrecker eines Projekts, das mehr will als Sparsamkeit: den Präsidenten über die Verwaltung zu stellen und den Beamtenapparat zur ideologischen Kampforganisation umzubauen.

Während Vought in Interviews von „Effizienz“ spricht, erleben Städte wie New York oder San Francisco die Folgen. Infrastrukturprojekte werden eingefroren, Mittel für saubere Energie blockiert – bevorzugt in Bundesstaaten, die demokratisch regiert werden. Zugleich fließen neue Gelder in Programme, die Trumps politischen Kernwählern gefallen: Grenzsicherung, Überwachung, religiöse Initiativen. Ein ehemaliger Mitarbeiter aus Voughts Zeit im Weißen Haus, der anonym bleiben will, beschreibt ihn als „intelligent, aber besessen von Kontrolle“. Er habe Trump regelmäßig Papiere vorgelegt, die auf eine vollständige Entmachtung unabhängiger Behörden zielten – einschließlich der Federal Reserve. Interne Entwürfe, die man einsehen konnte, zeigen, dass Vought bereits 2024 an einem Konzept arbeitete, wonach der Präsident Notstandsbefugnisse nutzen könne, um Beamte ohne Zustimmung des Kongresses zu entlassen.

Für die Nachbarn bleibt all das nicht abstrakt. Sie erleben, wie ihr Ort zum Symbol eines moralischen Konflikts geworden ist. „Wir leben in einer Gemeinschaft, in der man füreinander da ist“, sagt Cathy Hunter. „Aber er – er lebt, als gäbe es uns nicht.“ Ein älterer Bewohner fasst es nüchtern zusammen: „Es ist seltsam. Du siehst ihn mit seiner Aktentasche, freundlich nickend – und weißt gleichzeitig, dass er derjenige ist, der deinem Sohn gerade den Job gekündigt hat.“

Seit Kurzem, berichten Anwohner, fährt ein unauffälliger SUV häufiger durch die Straße. Vielleicht Sicherheitspersonal, vielleicht Regierungsbeamte – niemand weiß es genau. Doch eines ist sicher: Der Mann, der den Staat schrumpfen will, hat seinen eigenen Mikrokosmos längst in Alarmbereitschaft versetzt. Denn während Vought im Fernsehen vom „Rückbau der übermächtigen Bürokratie“ spricht, schauen ihm die Menschen vor seiner Haustür in die Augen – und sehen einen Nachbarn, der beschlossen hat, sie überflüssig zu machen.

Investigativer Journalismus braucht Mut, Haltung und auch Deine Unterstützung.

Stärken bitte auch Sie unseren journalistischen Kampf gegen Rechtspopulismus und Menschenrechtsverstöße. Wir möchten uns nicht über eine Bezahlschranke finanzieren, damit jeder unsere Recherchen lesen kann – unabhängig von Einkommen oder Herkunft. Vielen Dank!

Das KI Video ist abscheulich und widerwärtig.

Wie alles, was aus der Richtung Trump kommt.

Wann wird es die ersten Demonstrationen vor Voughts Haus geben und nicht nur Schilder? Obwohl ich das schon sehr mutig finde.

Wann wird ein „woker Antifa Transmensch“ einen Angriff starten (denn das konnen ja nur Demokraten und ihr Gefolge sein)?

Wenn Trump die Massenentlassungen durchzieht, ist es nur eine Frage der Zeit.

….vollkommen abartig, aber ich denke ein gelungener einblick, wie die menschen p2025 wirklich sehen und ein typ, der voll dahintersteht und es formt

Antichrist in Persona…..🤮