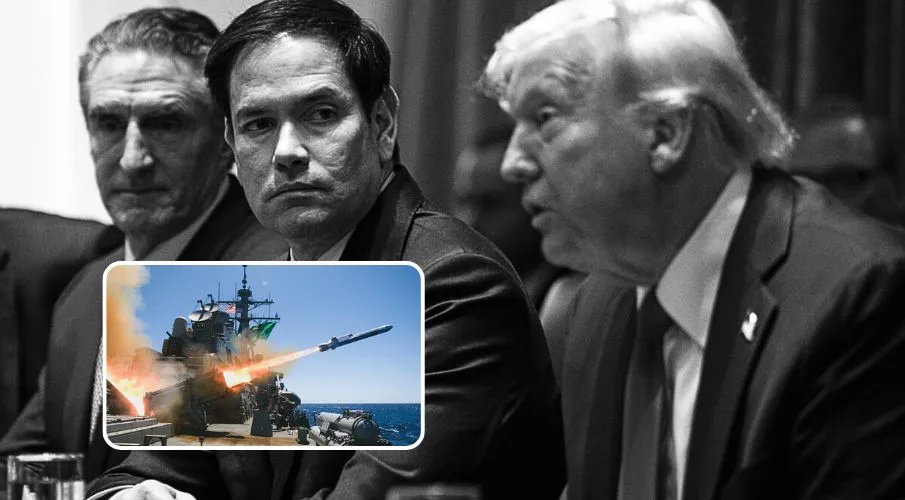

Die Botschaft aus Puerto Rico war unmissverständlich. Verteidigungsminister Pete Hegseth trat vor die Kameras, die Marineflieger im Rücken, und erklärte: „Es ist nicht die Frage, ob – sondern wann.“ Wenige Stunden zuvor hatte er gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Joint Chiefs, General Dan Caine, die Stellungen der US-Luftwaffe inspiziert, die auf der Karibikinsel in Bereitschaft liegen. AV-8B-Kampfflugzeuge der Marines und F-35 der Air Force stehen bereit, venezolanische Luftwaffenbasen lahmzulegen, falls der Befehl aus Washington kommt. Was wie eine Machtdemonstration aussieht, ist in Wahrheit die Vorbereitung auf einen neuen Kriegsschauplatz – diesmal in Lateinamerika.

Unsere intensiven Recherchen haben ergeben, dass der jüngste Kurswechsel der US-Regierung nicht nur auf diplomatischen Druck oder spontane Reaktionen auf provokative Überflüge venezolanischer Jets zurückgeht. Er fußt auf internen Geheimdienstpapieren, die zeigen, wie das Department of Homeland Security (DHS) und die Immigration and Customs Enforcement (ICE) das kriminelle Netzwerk „Tren de Aragua“ (TdA) zur nationalen Sicherheitsbedrohung hochstufen. In einem vertraulichen Schreiben an die Kongressabgeordnete Lauren Boebert, das uns vorliegt, heißt es wörtlich, die „neuen Informationen über TdA“ hätten zu einem „erneuerten Fokus innerhalb von ICE“ geführt. Patrick Lechleitner, damals kommissarischer ICE-Direktor, beschreibt, wie „Mitglieder von TdA Kommando- und Kontrollzentren in Wohnkomplexen einrichten, die stark von venezolanischen Staatsangehörigen bewohnt werden“. Besonders Colorado wird als Schwerpunkt genannt, wo ICE gemeinsam mit Bundesstaatsanwälten und lokalen Behörden TdA-Strukturen identifizieren, zerschlagen und deren Mitglieder festnehmen will.

- ICE-Memo (2023): „Mitglieder von TdA errichten Kommando- und Kontrollzentren in Wohnkomplexen in Gemeinden mit hohem Anteil venezolanischer Staatsangehöriger.“

- DHS-Analyse: „TdA setzt Gewalt ein, um zu bedrohen, einzuschüchtern und Kontrolle aufrechtzuerhalten.“

- NIC-Bericht (April 2025): „Das Maduro-Regime verfolgt wahrscheinlich keine Politik, mit TdA zu kooperieren oder deren Operationen in den USA zu steuern.“

- ICE-Bewertung: „Viele Gruppen nutzen den Namen TdA nur aus Reputationsgründen, ohne direkte Verbindung zur Führung.“

- Kongressbrief an Lauren Boebert: ICE benennt Colorado als Schwerpunkt der TdA-Ermittlungen und beschreibt eine enge Zusammenarbeit mit Bundesstaatsanwälten zur Zerschlagung von Zellen.

Ergänzende Auswertung der Unterlagen

National Intelligence Council Memo vom 7. April 2025, also das deklassifizierte Geheimdienstdokument zur Frage der Verbindungen zwischen dem Maduro-Regime und TdA. NIC-Bericht (April 2025): Declassifizierte Einschätzung des National Intelligence Council, wonach das Maduro-Regime „wahrscheinlich keine Politik verfolgt, mit TdA (Tren de Aragua) zu kooperieren oder deren Operationen in den USA zu steuern“ und viele Zellen „unabhängig operieren“.

Unsere Redaktion hat die ICE-Dokumente und die deklassifizierte Einschätzung des National Intelligence Council im Wortlaut ausgewertet. Daraus geht hervor, dass TdA (Tren de Aragua) „in locker organisierten Zellen operiert“, die sich über mindestens sieben Länder in Südamerika und der Karibik erstrecken. Die Führungsriege habe „historisch von den permissiven Bedingungen und den institutionellen Schwächen in Venezuela profitiert“. Zwar gebe es Kommunikation zwischen einzelnen Zellen, doch „wahrscheinlich operieren viele dieser Zellen autonom und koordinieren sich unabhängig voneinander“. Besonders brisant ist die Passage, in der ICE einräumt, dass manche Gruppen oder Individuen „den Namen TdA nur aus Reputationsgründen verwenden“ und gar keine direkten Verbindungen zur Führung haben. Das erschwert nicht nur die Arbeit der Ermittler, sondern wirft auch die Frage auf, wie belastbar die Einstufung als staatsnahe Bedrohung wirklich ist.

In einem weiteren Abschnitt heißt es, die Organisation konzentriere sich auf „Menschenhandel, Migrantenschmuggel und Niedriglohnkriminalität“. Die dezentrale Struktur mache es „höchst unwahrscheinlich“, dass TdA groß angelegte logistische Operationen wie koordinierte Angriffe oder systematische Infiltration plane. Trotzdem wird betont, dass es in den Jahren 2021 bis 2024 einen „Anstieg von Begegnungen mit TdA-Mitgliedern an der US-mexikanischen Grenze“ gegeben habe, die oft gemeinsam mit Migrantengruppen reisten.

Das ICE-Schreiben beschreibt zudem, wie Bundesgesetze in Colorado die Arbeit der Behörde erschwerten: Die „Denver Public Safety Enforcement Priorities Act“ verbiete städtischen Beamten, den Einwanderungsstatus festgenommener Personen zu erfragen oder ICE-Anordnungen ohne richterlichen Beschluss umzusetzen. Weitere Gesetze untersagten Bewährungshelfern, persönliche Informationen an die Einwanderungsbehörden weiterzugeben, und erschwerten so Jail-Interviews und Haftanordnungen. ICE betont, diese Gesetze „hinderten ICE daran, seine Mission effektiv und effizient durchzuführen“ – eine Formulierung, die nahelegt, dass Colorado als eine Art sicherer Hafen wahrgenommen wird.

Die Sprache des Memos erinnert eher an Guerilla-Operationen als an organisierte Kriminalität. Wörtlich spricht das Dokument davon, dass TdA „Gewalt als Mittel einsetzt, um zu bedrohen, einzuschüchtern und Kontrolle aufrechtzuerhalten“. In einer Passage heißt es, TdA nutze „Taktiken und Handelsrouten, um Mitgliedschaften zu verschleiern, Mitglieder umzusiedeln und ihre Spur zu verwischen“. Genau diese Begriffswahl dient nun als Grundlage für eine militärische Eskalation, die weit über Polizeiarbeit hinausgeht. In Washington werden Drogen nicht mehr nur als Gesundheitskrise, sondern als Kriegsgrund behandelt. „Ein ausländisches Terrornetzwerk, das unser Volk mit Drogen vergiftet, unterscheidet sich in nichts von al-Qaida – und wird auch so behandelt“, sagte Hegseth nach einem Angriff auf ein mutmaßliches Drogenschiff im Karibischen Meer. Präsident Trump selbst bezeichnet die Fentanyl-Krise als „Invasion“ und rechtfertigt damit den Einsatz militärischer Mittel.

Doch genau hier beginnt die Brisanz. Denn während DHS und ICE den Eindruck erwecken, die Maduro-Regierung steuere TdA wie eine geheime Armee, kommen andere Teile der US-Geheimdienstgemeinschaft zu ganz anderen Schlüssen. Ein im April deklassifizierter Bericht des National Intelligence Council hält fest, dass das Maduro-Regime „wahrscheinlich keine Politik verfolgt, mit TdA zu kooperieren oder deren Operationen in den USA zu steuern“. Mit anderen Worten: Es gibt keine belastbaren Beweise für eine direkte Befehlskette von Caracas nach Colorado. In dem Papier heißt es weiter, viele TdA-Zellen im Ausland „operieren wahrscheinlich eigenständig und koordinieren sich unabhängig“. Diese Einschätzung stellt die offizielle Erzählung des Weißen Hauses infrage.

Unsere Recherchen zeigen auch, dass selbst in Colorado die Lage komplexer ist, als Washington sie darstellt. HSI Denver begann zwar im Herbst 2023 eine großangelegte Untersuchung gegen TdA, stützte sich dabei aber stark auf vertrauliche Informanten und auf Muster von Gewaltverbrechen in Migrantenvierteln. Das Memo beschreibt, wie TdA „hauptsächlich auf die Ausbeutung der Schwachen und neu angekommenen Migranten setzt“ und so „dem Zugriff der Strafverfolgung jahrelang entkommen konnte“. Dass kriminelle Netzwerke die Not von Migranten ausnutzen und mit Menschenhandel, Drogen- und Waffenschmuggel Geld verdienen, ist unbestritten. Doch die Gleichsetzung dieser Zellen mit einer vom venezolanischen Präsidenten gesteuerten Operation bleibt spekulativ.

Dennoch hat das Justizministerium den Druck erhöht und im August ein Kopfgeld von 50 Millionen Dollar auf Nicolás Maduro ausgesetzt. Das Schreiben an Boebert betont, dass ICE gemeinsam mit dem „United States Attorney’s Office für den Distrikt Colorado“ daran arbeitet, TdA-Zellen „zu identifizieren, anzuklagen, zu verhaften, zu stören und zu zerschlagen“. Das ist eine Sprache, die aus der Welt der Terrorismusbekämpfung stammt. Sollte tatsächlich ein Luftangriff auf venezolanische Stützpunkte erfolgen, wäre das nicht nur ein Bruch mit Jahrzehnten US-amerikanischer Zurückhaltung gegenüber Lateinamerika, sondern auch eine militärische Eskalation mit unkalkulierbaren Folgen. Caracas hat bereits gedroht, auf jeden Angriff zu reagieren, und die kubanische Regierung steht demonstrativ an Maduros Seite.

Die Debatte im Kongress ist bislang verhalten. Demokraten kritisieren vor allem, dass der jüngste Schlag gegen ein Drogenboot nicht angemessen gemeldet wurde, und ziehen Parallelen zu nicht autorisierten Militäreinsätzen früherer Präsidenten. Doch die eigentliche Frage – ob es stichhaltige Beweise für eine staatliche Steuerung des Fentanylhandels gibt – wird kaum gestellt. Dabei wäre genau diese Frage entscheidend, bevor der erste amerikanische Marschflugkörper auf eine venezolanische Landebahn einschlägt. Dass es in den USA eine veritable Fentanyl-Katastrophe gibt, steht außer Frage. Mehr als 100.000 Todesopfer pro Jahr sind eine Tragödie. Doch die Militarisierung der Drogenpolitik birgt die Gefahr, dass man einen Feind bekämpft, den es in dieser Form vielleicht gar nicht gibt. Selbst wenn TdA-Zellen in US-Städten zerschlagen werden – ob durch Polizeiarbeit oder militärische Gewalt – bleibt die Nachfrage nach Drogen bestehen, und andere Kartelle werden die Lücken füllen.

In den USA verschließt man nur allzu gern die Augen vor den hausgemachten Ursachen der Krise und schiebt die Verantwortung auf ausländische Staaten. Die Wahrheit ist: Solange Washington an einem überholten Sozialsystem festhält und eine Politik betreibt, die Prävention, Gesundheitsversorgung und Drogenhilfe vernachlässigt, wird die Fentanyl-Epidemie weiter eskalieren. Dabei existieren in den USA selbst Tausende illegale Drogenlabore – ein Fakt, der in der öffentlichen Debatte kaum erwähnt wird. Vor diesem Hintergrund erscheinen die von Trump propagierten „Drogenkriege“ gegen Venezuela weniger wie ein Sicherheitskonzept als wie ein politisches Ablenkungsmanöver, das die wahren strukturellen Probleme im eigenen Land verschleiert.

Unsere Recherchen legen offen, dass die Administration bereit ist, aus der innenpolitischen Krise – der anhaltenden Gewalt und der Drogenepidemie – ein außenpolitisches Projekt zu machen. Sie will Härte zeigen, militärische Stärke demonstrieren, und sie will einen greifbaren Gegner präsentieren. Doch wie schon 2003 könnte sich dieser Gegner als Chimäre erweisen. Ein Angriff auf Venezuela würde weder die Ursachen der Drogenkrise in den USA beheben noch die sozialen Spannungen in Colorado entschärfen. Er würde jedoch die Gefahr einer militärischen Konfrontation in der westlichen Hemisphäre dramatisch erhöhen.

Wenn Washington diesen Weg geht, könnte der Preis hoch sein – nicht nur für Venezuela, sondern auch für die USA selbst. Ein Krieg gegen ein lateinamerikanisches Land würde Millionen Menschen auf die Flucht treiben, die Migrationsbewegungen weiter verstärken und genau jene Sicherheitslage verschärfen, die Trump zu bekämpfen vorgibt. Es wäre ein Kreislauf der Eskalation, aus dem es kaum ein Zurück gäbe.

Investigativer Journalismus braucht Mut, Haltung und auch Deine Unterstützung.

Unterstützen bitte auch Sie unseren journalistischen Kampf gegen Rechtspopulismus und Menschenrechtsverstöße. Wir möchten uns nicht über eine Bezahlschranke finanzieren, damit jeder unsere Recherchen lesen kann – unabhängig von Einkommen oder Herkunft.

Die Demokraten trauen sich nicht, bzw wollen sie ja auch die „Fentanylkrise“ eindämmen.

Da wollen sie sich nicht vorwerfen lassen, dass sie da Kritik ûben.

Leider

Colorado, ein weiterer Blue State.

Alles unter dem Deckmantel der Sicherheit.

Die Fentanylkrise ist unbestritten.

Auch die Kriminalität

Maduro ist ein Diktator.

Aber einfach einen Krieg anzetteln ….das ist völkerrechtlich mehr wie bedenklich.

Viele Einwohner Puerto Rico wollen diese Militärpräsenz nicht.

Wobei die Gouverneurin das Ganze lobt und beteuert, wie stolz Puerto Rico ist, den USA bei dieser wichtigen Mission zu helfen.