Es beginnt mit einem Gerichtsakt, nüchtern formuliert, gerichtet an eine Öffentlichkeit, die längst an das Unvorstellbare gewöhnt ist. Und doch wird dieser 30. Mai 2025 in die Geschichte eingehen – als Tag, an dem der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten den letzten Schleier abwarf. Als Tag, an dem das Recht beiseitegeschoben wurde, um einem Präsidenten zu dienen, der Menschenrechte zur administrativen Fußnote degradiert hat.

Noem v. Doe – ein Urteil, das es der US-Regierung erlaubt, rund eine halbe Million Nicht-Staatsbürger*innen sofort abzuschieben, obwohl ihre rechtlichen Einsprüche noch anhängig sind. Darunter Mütter mit Kindern, Menschen mit Arbeitsverträgen, Schutzsuchende mit offener Akte. Die Entscheidung: 6 zu 3. Der Rechtsstaat? Vertagt.

Die Mehrheit setzte sich zusammen aus:

John G. Roberts Jr. (Chief Justice)

Clarence Thomas

Samuel A. Alito Jr.

Neil M. Gorsuch

Brett M. Kavanaugh

Amy Coney Barrett

Sie stimmten für die vorläufige Außerkraftsetzung einer Entscheidung des Bundesgerichts von Massachusetts, die das Recht auf rechtliches Gehör und individuellen Schutz garantieren wollte. Ihr Urteil ist ein Werk juristischer Kälte – und politischer Gefälligkeit. Es trägt die Handschrift eines Supreme Court, der sich längst zum Erfüllungsgehilfen exekutiver Willkür gemacht hat.

Die Gegenstimme – ein Dokument des Gewissens

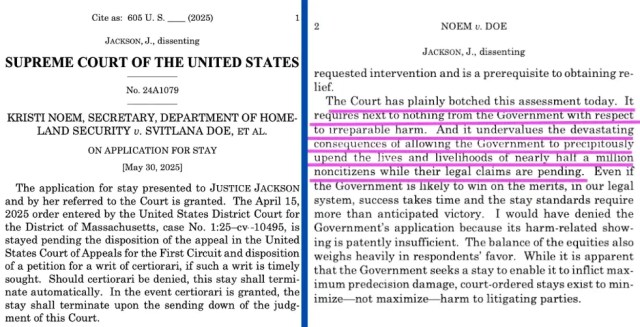

Inmitten dieser Eiseskälte steht eine Stimme der Vernunft: Justice Ketanji Brown Jackson. Ihre abweichende Meinung wird bleiben, wenn der Zynismus dieses Urteils längst vergessen ist:

„Das Gericht hat diese Bewertung heute offensichtlich verpfuscht. Es verlangt von der Regierung so gut wie nichts in Bezug auf nicht wiedergutzumachenden Schaden. Und es unterschätzt die verheerenden Folgen, die es hat, der Regierung zu erlauben, das Leben und die Existenzgrundlage von fast einer halben Million Nicht-Staatsbürger:innen abrupt zu zerstören, während deren rechtliche Ansprüche noch anhängig sind.“

Es sind Worte, die brennen. Weil sie erinnern. Weil sie mahnen. Weil sie wissen, was auf dem Spiel steht: das Vertrauen in eine Rechtsordnung, die Gerechtigkeit nicht der Effizienz opfert.

Die USA auf dem Weg nach Nordkorea

Was bleibt von einem Land, das Schutzsuchende abschiebt, bevor ihr Verfahren entschieden ist? Was bleibt von einer Gerichtsbarkeit, die Exekutivwünsche kritiklos erfüllt und elementare Schutzrechte aushebelt? Die Antwort ist so erschütternd wie klar: Die USA haben am 30. Mai 2025 endgültig die westliche Wertegemeinschaft verlassen. Wer in diesem Land noch von Recht spricht, meint in Wahrheit Macht.

Diese Entscheidung stellt die Vereinigten Staaten auf eine Stufe mit autoritären Regimen, die sich nicht mehr durch Gewaltenteilung, sondern durch Loyalität definieren. Was Nordkorea mit Schauprozessen vollzieht, leisten die USA nun durch juristische Bürokratie: die systematische Verdrängung der Menschenwürde aus dem Rechtssystem.

Folgen für Europa und die Welt

Die Europäische Union sollte aus diesem Urteil weitreichende Konsequenzen ziehen. Ein Land, das ein halbes Millionen Menschen entrechtet, darf kein privilegierter Partner sein. Politische, wirtschaftliche und akademische Beziehungen zu den Vereinigten Staaten müssen kritisch überprüft und auf das Notwendigste reduziert werden. Menschenrechtspolitik muss sich künftig gegen die USA richten, nicht mehr mit ihnen.

Boykottmaßnahmen gegen Einrichtungen der US-Regierung, gezielte Sanktionen gegen mitverantwortliche Akteure und der Ausschluss der USA aus internationalen Gremien sind kein symbolischer Aktionismus, sondern demokratische Notwehr.

Ein Urteil als Mahnmal

Die Namen der Richter, die dieses Urteil ermöglicht haben, sollten als Mahnmal in den juristischen Kanon eingehen:

John Roberts

Clarence Thomas

Samuel Alito

Neil Gorsuch

Brett Kavanaugh

Amy Coney Barrett

Sie sind die Gesichter einer neuen Rechtsprechung – einer, in der nicht mehr der Mensch zählt, sondern die Ideologie. In der das Recht nicht mehr schützt, sondern abschiebt. In der Unrecht den Stempel der Verfassungsmäßigkeit erhält.

Und die Welt? Sie darf nicht schweigen. Sie darf nicht verharmlosen. Sie muss sich erinnern: Diktaturen beginnen oft nicht mit dem ersten Schuss – sondern mit dem ersten legalisierten Unrecht.