Es war ein Urteil, das leise gesprochen wurde – und doch in seiner Wirkung laut hallt: Am 29. Mai 2025 hat die US-Bundesrichterin Allison D. Burroughs eine vorläufige einstweilige Verfügung erlassen, die es der Trump-Regierung untersagt, der Harvard University die Einschreibung internationaler Studierender zu verbieten. Das Verfahren trägt den Titel President and Fellows of Harvard College v. United States Department of Homeland Security, Aktenzeichen 1:25-cv-11472, verhandelt vor dem US District Court in Massachusetts.

Was sich juristisch trocken liest, ist in Wahrheit ein symbolischer Moment – ein Schlaglicht auf die ideologische Kälte, mit der die Trump-Regierung versucht, Bildungspolitik in Abschottungspolitik zu verwandeln.

Ein Angriff auf die Idee der Universität

Ausgangspunkt des Verfahrens war der Versuch des Department of Homeland Security (DHS), unter der Leitung von Ministerin Kristi Noem, Harvard die SEVP-Zertifizierung zu entziehen – jene behördliche Genehmigung, die erforderlich ist, um ausländische Studierende mit F-1- oder J-1-Visa aufzunehmen. Der Entzug dieser Zertifizierung hätte de facto bedeutet: Keine neuen internationalen Studierenden mehr. Kein Austausch. Keine offenen Hörsäle.

Die Universität reagierte mit einer Klage – und einem Appell an die Verfassung. Harvard argumentierte, der Schritt der Regierung sei eine Vergeltungsmaßnahme, eine politisch motivierte Intervention gegen eine Institution, die sich in zahlreichen Fragen offen gegen Trump gestellt habe. Die juristische Grundlage der Klage ist klar: Verstoß gegen das First Amendment (Meinungsfreiheit), die Due-Process-Klausel der Verfassung und gegen das Verwaltungsverfahrensgesetz (Administrative Procedure Act).

Das Gericht als Bollwerk gegen Willkür

Richterin Allison D. Burroughs, 2014 von Barack Obama berufen, hat sich bereits in früheren Verfahren als scharfsinnige Verteidigerin akademischer Integrität profiliert – unter anderem im vielbeachteten Fall Students for Fair Admissions v. Harvard. Nun also dieses neue Kapitel.

Mit ihrer Entscheidung am 29. Mai setzt sie ein klares Zeichen: Der Staat darf nicht ohne triftige, rechtlich fundierte Begründung in die Autonomie von Hochschulen eingreifen – und schon gar nicht in einer Weise, die einer politischen Erpressung gleichkommt. Burroughs erklärte, der Status quo müsse erhalten bleiben, um den Studierenden Sicherheit zu geben. Damit bleibt Harvard vorerst geschützt – und die Tür zur Welt offen.

Internationale Studierende als Zielscheibe

Die Entscheidung fällt in eine Zeit, in der Trumps Regierung zunehmend auf Konfrontationskurs mit internationalen Bildungsinstitutionen geht. Bereits zuvor hatte Außenminister Marco Rubio angekündigt, chinesischen Studierenden die Visa zu entziehen. Inzwischen herrscht an US-Hochschulen eine Atmosphäre der Verunsicherung – Angst, Misstrauen und Misstrauenspolitik greifen ineinander.

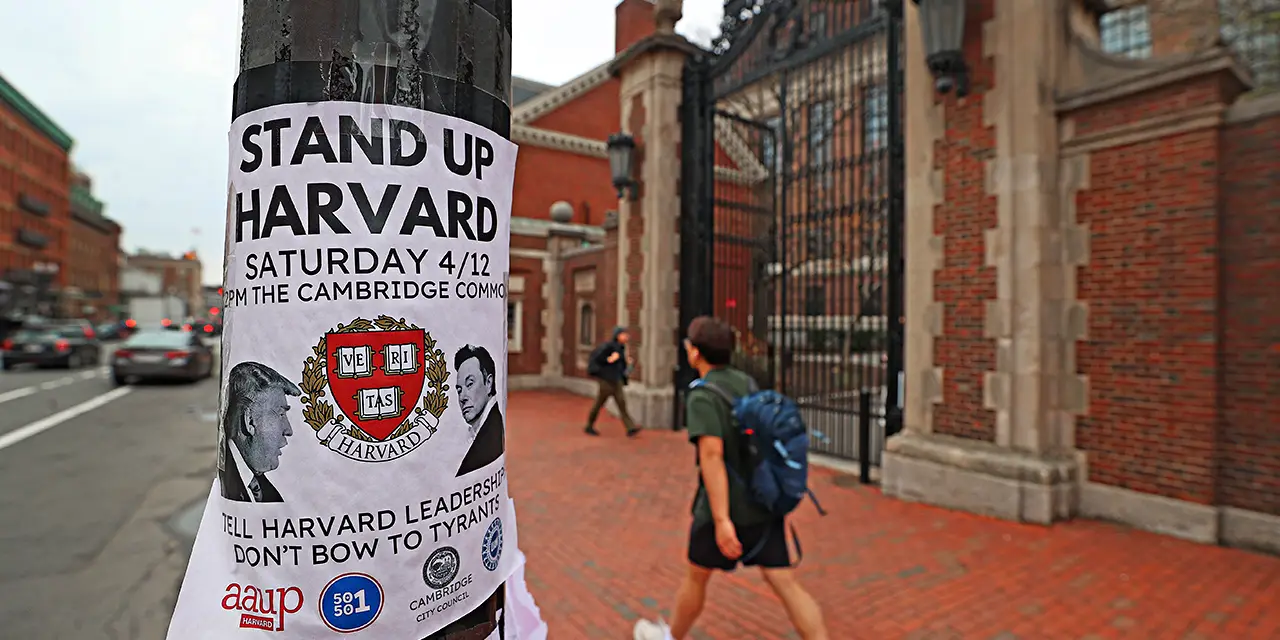

Dabei geht es nicht nur um Einzelfälle, sondern um ein ideologisches Projekt: Die Universität soll entgrenzt, kontrolliert, nationalisiert werden. Was früher ein Raum des Austauschs war, soll nun zur Bühne für Abschottung und Kontrolle werden. Trumps Kulturkampf hat längst auch die Bildung erreicht – und er wird erbittert geführt.

Ein Urteil mit Symbolkraft

Über 7.000 internationale Studierende sind derzeit an Harvard eingeschrieben. Sie bringen nicht nur Wissen, sondern Perspektive, Erfahrung, Vielfalt – all das, was eine Universität zu mehr macht als nur einem Ort der Wissensweitergabe. Mit der Entscheidung von Richterin Burroughs bleibt ihnen vorerst ein sicherer Raum erhalten. Doch das Urteil ist mehr als nur eine juristische Zwischenstation.

Es ist eine Verteidigung der Idee, dass Bildung nicht national, sondern global gedacht werden muss. Dass Austausch nicht Bedrohung, sondern Bereicherung bedeutet. Und dass eine offene Gesellschaft sich daran messen lassen muss, wie sie mit denen umgeht, die zu ihr kommen, um zu lernen.