Es ist eine Szene, wie sie sich in den USA jahrzehntelang immer seltener abspielte – und die nun plötzlich wieder Symbolkraft entfaltet: Im grellen Licht einer Gefängniskammer, überwacht von Beamten und auf dem Rücken der amerikanischen Gesellschaft, stirbt in Florida ein Mann an einer tödlichen Medikamentenmischung. Es ist Edward Zakrzewski, 60 Jahre alt, dessen letzte Worte ein sarkastisches Dankeschön an den Staat sind, der ihn „kalt, berechnend, sauber und effizient“ tötet. Was wie eine düstere Fußnote klingt, markiert in Wahrheit einen historischen Wendepunkt: In keinem anderen Jahr seit der Wiedereinführung der Todesstrafe 1976 hat ein Gouverneur Floridas so viele Menschen hinrichten lassen wie Ron DeSantis 2025.

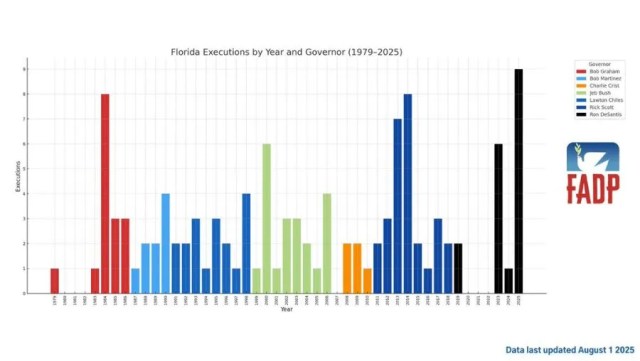

Die Zahlen sprechen für sich: Neun Exekutionen in nur sieben Monaten, 27 im gesamten Land – Tendenz steigend. Florida hat die Führung übernommen in einem makabren Wettlauf, der das Land wieder auf ein Niveau zurückkatapultiert, das viele für überwunden hielten. Doch diese neue Welle von Exekutionen ist kein Zufall und auch kein reflexhaftes Echo auf Kriminalitätsraten oder gesellschaftlichen Druck. Sie ist das Ergebnis politischer Kalküle, strategischer Kommunikation – und einer tiefen Verschiebung im Umgang mit staatlicher Gewalt. Ron DeSantis inszeniert sich dabei nicht zufällig als kompromissloser Vollstrecker. In einem politischen Klima, in dem „Law and Order“ zum Markenkern republikanischer Macht geworden ist, nutzt der Gouverneur die Todesstrafe, um Härte zu demonstrieren – und die eigene Agenda gegen den Einfluss Washingtons zu schärfen. Seit Präsident Trump von Staatsanwälten fordert, die Todesstrafe häufiger zu verhängen, liefern ihm konservative Staaten wie Florida die geforderten Zahlen. DeSantis gibt sich als Mann der Tat: „Es gibt Verbrechen, da bleibt nur die Todesstrafe.“ Die Botschaft ist klar – an die eigene Wählerschaft, aber auch an politische Rivalen und den Präsidenten.

Doch wie wird in Florida entschieden, wer stirbt und wann? Die Kriterien sind intransparent, der Prozess für Außenstehende nicht nachvollziehbar. Kritik an der Willkür ist seit Jahren bekannt, doch sie scheint die Geschwindigkeit der Exekutionen kaum zu bremsen. Die Zahl der Todeskandidaten bleibt hoch, die Verfahren werden beschleunigt, selbst bei Insassen, die seit Jahrzehnten in der Todeszelle auf ihre Hinrichtung warten. Es wirkt, als wolle der Staat endlich Fakten schaffen – ungeachtet der gesellschaftlichen Debatte. Dass die Todesstrafe in den USA nie wirklich verschwunden ist, hat viel mit ihrem symbolischen Gehalt zu tun. Wer die Geschichte der amerikanischen Justiz kennt, weiß: Exekutionen sind ein Werkzeug der Macht, ein Ritual der gesellschaftlichen Reinigung – und oft ein Mittel zur politischen Positionierung. Staaten wie Florida, Texas und Oklahoma führen die Statistik an, nicht weil dort mehr Verbrechen geschehen, sondern weil politische Mehrheiten und starke Gouverneure sie wollen. Es ist eine Art „Hinrichtungs-Föderalismus“: Die Entscheidung über Leben und Tod ist keine juristische, sondern eine machtpolitische.

Diese Dynamik erklärt auch, warum die aktuelle Welle von Exekutionen nicht auf eine gestiegene Zustimmung der Bevölkerung zurückzuführen ist. Im Gegenteil: Umfragen zeigen seit Jahren, dass die Mehrheit der Amerikaner die Todesstrafe skeptisch sieht, viele Bundesstaaten haben sie ausgesetzt oder abgeschafft. Doch in Wahlkämpfen, bei medialer Zuspitzung, bleibt sie ein scharfes Schwert. Wer die Todesstrafe vollzieht, demonstriert Handlungsfähigkeit – und stiehlt politisch niemandem die Show.

Was dabei oft übersehen wird: Die Inszenierung der Hinrichtung ist ebenso Teil der politischen Strategie wie die Entscheidung selbst. Jedes Pressefoto, jede Nachricht von einer vollstreckten Todesstrafe signalisiert: „Hier wird aufgeräumt, hier herrscht Ordnung, hier regiert die Härte.“ Für viele Angehörige von Opfern ist das eine Erleichterung – und doch bleibt die Frage, was wirklich gewonnen ist. Kritische Stimmen, darunter Menschenrechtsorganisationen, Kirchen und Initiativen gegen die Todesstrafe, laufen weiter Sturm. Sie sprechen von „staatlicher Willkür“, fordern Transparenz und bemängeln die fehlende Kontrolle über das letzte Mittel staatlicher Gewalt. Tausende Petitionen werden eingereicht, Mahnwachen abgehalten, Bitten um Gnade direkt ins Büro des Gouverneurs getragen – meist erfolglos. Die politische Symbolik ist stärker als das Mitleid.

Während sich Europa längst von der Todesstrafe verabschiedet hat und selbst im Süden der USA die Zahl der Hinrichtungen in den vergangenen Jahrzehnten stark zurückging, halten Staaten wie Florida unbeirrt am alten System fest. Das Ergebnis: Die USA reihen sich Jahr für Jahr in die traurige Statistik von Ländern wie Iran, Saudi-Arabien oder Ägypten ein. China bleibt nach Schätzungen führend, doch genaue Zahlen gibt es nicht – die USA dagegen dokumentieren jede Exekution öffentlich. Der internationale Ruf leidet, doch innenpolitisch scheint das kaum zu stören. Im Gegenteil: Die Hinrichtung wird politisch verwertet, um Härte gegen Verbrecher zu demonstrieren – ein „Kulturkampf“ gegen vermeintliche Schwäche.

Was in der Statistik verschwindet, sind die menschlichen Tragödien hinter jedem Urteil, die Zweifel, die Fehler, die Unwägbarkeiten des amerikanischen Strafvollzugs. Die Todesstrafe ist oft nicht das Ergebnis einer schnellen und sicheren Gerechtigkeit, sondern von langwierigen Prozessen, manchmal gravierenden Justizirrtümern und psychischer Zermürbung für Täter wie Opferfamilien. Dass in Florida zwei Männer über vier Jahrzehnte auf ihre Hinrichtung warten, illustriert die kafkaeske Seite des Systems. Die Exekution wird zum Endpunkt einer Odyssee aus Hoffnung, Wut, Angst und Resignation. Während die Gegner der Todesstrafe beten, protestieren und hoffen, dass Vernunft über Rache siegt, bleibt dem Gouverneur das letzte Wort. Ron DeSantis hat wieder zwei Hinrichtungen unterschrieben. Für Aktivistinnen wie Suzanne Printy ist klar: „Er ist der eine Mensch, der das stoppen könnte.“ Doch die politische Bühne verlangt Härte – und Härte bekommt sie. Die Todesstrafe in Florida 2025 ist mehr als ein juristisches Instrument. Sie ist ein Statement, ein Signal, eine Waffe im politischen Machtkampf. Wer sie verstehen will, muss mehr lesen als Statistiken. Er muss fragen, wem sie nützt – und wer in ihrem Schatten lebt.

Investigativer Journalismus braucht Mut, Haltung und auch Deine Unterstützung.

Furchtbar.

Ja, es gibt unglaublich unbeschreiblich grausame Verbrechen, wo man denkt, der Täter verdienen den Tod.

Ich verstehe auch die Angehörigen der Opfer, die den Täter tot sehen wollen.

Aber gefragt man due Meisten einige Zeit später, hat es Ihnen nicht den Frieden gegeben, den sie sich erhofft hatten.

Lediglich „die Person kann nie wieder Jemanden etwas antun“

Aber wer sind wir, dass wir uns auf das Niveau des Täters herab gegeben und über Leben und Tod entscheiden?

Und dann noch die, gar nicht so wenigen Fälle, wo es Fehlurteile waren.

Wo ein Unschuldiger, zumindest an dem Verbrechen, hingerichtet wurde.

Tot ist tot.

das kann man nicht mehr rückgängig machen.

Wo ist da die Pro-Life Bewegung?

Ach ja, die tritt ja nur auf, wenn es um ungeborenes Leben geht….

Ich verstehe auch Angehörige, doch eine gesunde Gesellschaft, kann und darf so etwas nie akzeptieren.