(Lesezeit des Artikel cirka 20-25 Minuten ohne alle Grafiken und Auswertungen)

Es ist ein Ritual, das in Deutschland inzwischen zur Routine geworden ist: Die AfD entdeckt ein politisches Reizthema, pickt sich ein paar Schlagworte heraus, ignoriert die wissenschaftliche Realität und ruft ihre Anhänger auf den digitalen Marktplatz, um ihnen die einfachste aller Lösungen zu verkaufen. Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende und Galionsfigur dieses Wanderzirkus, hat es nun wieder getan. Auf X (ehemals Twitter) empört sie sich, dass Verbraucher künftig „Zusatzbeiträge“ zahlen sollen, um Gasreservekraftwerke zu finanzieren, die während sogenannter Dunkelflauten die Stromversorgung sichern. Ihre Lösung präsentiert sie gewohnt schlicht: Sofortige Rückkehr zu „sauberer, günstiger und verlässlicher“ Kernenergie, versehen mit einem Clown-Emoji, um die politische Konkurrenz lächerlich zu machen.

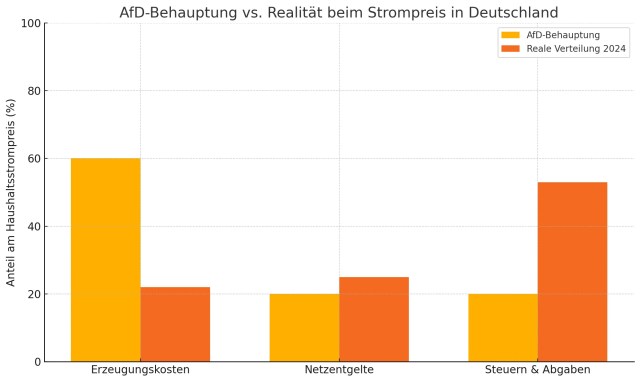

Hier sehen sie den direkten Vergleich zwischen der AfD-Behauptung und der realen Zusammensetzung des deutschen Haushaltsstrompreises 2024 (Grafik Kaizen Blog 2025)

- Die AfD suggeriert, dass die hohen Preise fast nur durch „teure Erzeugung“ entstehen und Kernenergie sofort Abhilfe schaffen würde.

- In der Realität machen Steuern und Abgaben mehr als die Hälfte des Strompreises aus, während die eigentlichen Erzeugungskosten – selbst ohne Atomkraft – nur etwa ein Fünftel ausmachen.

Das zeigt klar: Auch mit Kernenergie würden die Endverbraucherpreise in Deutschland kaum sinken, solange das hohe Abgaben- und Umlagensystem unverändert bleibt. Selbst wenn Deutschland seine überhöhten Steuern und Umlagen auf Strom senken würde, würden davon alle Energieformen profitieren – nicht nur die Kernkraft. Da Atomstrom bereits heute die höchsten Erzeugungskosten hat, bliebe er ohne massive Subventionen teurer als Wind- oder Solarstrom. Ein Abbau der Abgaben senkt also zwar die Endpreise, macht Kernenergie aber nicht plötzlich zur günstigsten Option.

Die Analyse des deutschen Strompreises 2024 zeigt eine klare Struktur: Rund die Hälfte des Endverbraucherpreises besteht aus Steuern, Umlagen und staatlich verordneten Aufschlägen, während Beschaffung, Vertrieb und Netzentgelte zusammen lediglich die andere Hälfte ausmachen. Ein Wiedereinstieg in die Kernenergie würde daran kurzfristig kaum etwas ändern. Solange die bestehenden Abgaben und Netzentgelte unverändert bleiben, hätte selbst günstiger Grundlaststrom aus Atomkraft nur einen geringen Effekt auf den Endpreis für Haushalte. Langfristig könnten zwar stabile Beschaffungskosten den Großhandelspreis leicht senken, doch ohne eine tiefgreifende Reform der Preisstruktur würden die Verbraucher davon nur minimal profitieren. Der entscheidende Hebel für sinkende Strompreise liegt daher nicht in der Technologiefrage, sondern in einer strukturellen Reduktion von Steuern und Umlagen. (Grafik Kaizen Blog 2025)

Doch wer also so spricht, offenbart weniger einen Plan als eine fundamentale Ignoranz gegenüber allen technischen, ökonomischen und ökologischen Realitäten der Energiepolitik. Es ist das alte Rezept der AfD: Laut trommeln, komplexe Zusammenhänge verkürzen, die Wissenschaft verhöhnen – und dabei suggerieren, man selbst habe die „einfachen“ Antworten auf alle Probleme.

CO₂ – Der unsichtbare Brandbeschleuniger

Bevor man über Reservekraftwerke oder Kernenergie diskutiert, muss man verstehen, warum die Energiepolitik überhaupt in Bewegung ist. Der zentrale Treiber ist der Klimawandel, ausgelöst durch den massiven Ausstoß von Treibhausgasen, allen voran Kohlenstoffdioxid (CO₂). Dieses Gas entsteht bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas und wirkt wie ein Wärmespeicher in unserer Atmosphäre. Die Physik dahinter ist simpel und seit über 150 Jahren bekannt: CO₂-Moleküle absorbieren die Wärmestrahlung, die die Erde ins All abstrahlen möchte, und halten sie zurück.

Die Folgen sind längst messbar und wissenschaftlich unstrittig:

- Steigende Durchschnittstemperaturen: Die letzten zehn Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen.

- Extremwetterereignisse: Hitzewellen, Starkregen, Waldbrände und Überschwemmungen nehmen in Häufigkeit und Intensität zu.

- Eis- und Gletscherschmelze: Die polaren Eiskappen verlieren in dramatischem Tempo an Masse.

- Meeresspiegelanstieg: Küstenregionen weltweit drohen zu versinken, Millionen Menschen werden zu Klimaflüchtlingen.

Werten zu den Folgen des Klimawandels (Grafik Kaizen Blog 2025):

- 1,2 °C Temperaturanstieg im globalen Mittel

- 1,5-fache Zunahme von Extremwetterereignissen

- 2 Billionen Tonnen Eis- und Gletscherschmelze

- 3,3 mm Meeresspiegelanstieg pro Jahr

Jede zusätzliche Tonne CO₂ verschärft diesen Effekt. Deshalb ist es nicht „Energiewahnsinn“, wenn Staaten versuchen, fossile Energieträger zu reduzieren, sondern blanke Vernunft. Wer wie die AfD diese Zusammenhänge ignoriert oder ins Lächerliche zieht, spielt mit der Lebensgrundlage künftiger Generationen.

Was ist eine Dunkelflaute – und warum brauchen wir Reservekraftwerke?

Weidel spricht abwertend von „Dunkelflauten“, ohne auch nur anzudeuten, dass sie überhaupt versteht, wovon sie redet. Eine Dunkelflaute ist ein Zeitraum, in dem gleichzeitig wenig Wind weht und die Sonne nicht scheint. In Deutschland treten solche Phasen typischerweise im Winter auf, wenn Hochdrucklagen stabile, windarme Kälte bringen und die Tage kurz sind.

Hier ist eine wissenschaftlich Grafik, die die Situation bei einer Dunkelflaute illustriert (Grafik Kaizen Blog 2025):

- Die schwarze Linie zeigt die konstante Stromnachfrage (30 GW).

- Hellblau steht für Windstrom, Orange für Solarstrom.

- Rot gestrichelt zeigt, wie viel Reservekraftwerke einspringen müssen.

- Der graue Bereich markiert die Dunkelflaute, in der kaum Wind- und Solarstrom verfügbar sind.

So wird deutlich, warum flexible Reservekraftwerke nötig sind, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Damit das Stromnetz auch dann stabil bleibt, wenn erneuerbare Energien wenig liefern, werden Reservekraftwerke vorgehalten. Sie laufen nicht dauerhaft, sondern springen nur bei Bedarf an. Gas eignet sich dafür besonders, weil Gaskraftwerke innerhalb weniger Minuten hochgefahren werden können – im Gegensatz zu Kohle oder Atom, die viel träger reagieren. Diese Reservekapazitäten kosten Geld, auch wenn sie die meiste Zeit stillstehen. Dass Verbraucher daran beteiligt werden, ist keine Laune der Politik, sondern eine logische Folge von Netzstabilität und Versorgungssicherheit. Ohne solche Mechanismen drohen Blackouts, die volkswirtschaftlich Milliarden kosten würden.

1. Aktuelle Stromgestehungskosten: Atomkraft vs. erneuerbare Energien

Ein Blick auf die realen Stromgestehungskosten (LCOE – Levelized Cost of Energy) zeigt, dass Atomkraft mit Abstand die teuerste Form der Energieerzeugung ist. Laut aktuellen Daten (IEA, Lazard, Fraunhofer ISE, 2023/24) betragen die durchschnittlichen Stromgestehungskosten:

- Kernkraft: 120–180 €/MWh

- Erdgas (CCGT): 70–100 €/MWh (je nach Marktpreis des Gases)

- Wind Onshore: 35–80 €/MWh

- Wind Offshore: 50–100 €/MWh

- Photovoltaik: 30–60 €/MWh

Atomstrom ist somit zwei- bis sechsmal so teuer wie Strom aus erneuerbaren Energien. Hinzu kommt, dass Bauzeiten von Atomkraftwerken regelmäßig aus dem Ruder laufen. Beispiel: Das AKW Flamanville in Frankreich hätte 2012 ans Netz gehen sollen – Die entgültige Fertigstellung war für Mitte 2024 erwartet, mit einer Kostenexplosion von 3,3 auf über 13 Milliarden Euro. Am 21. Dezember 2024 war es dann soweit.

2. Umwelt- und Sicherheitsprobleme der Atomkraft

Neben den horrenden Kosten wird oft die Umweltverträglichkeit von Atomkraft schöngeredet. Doch die Realität sieht anders aus:

- Radioaktiver Müll: Weltweit gibt es kein Endlager für hochradioaktive Abfälle. Die Asse in Deutschland oder Fukushima zeigen, wie problematisch selbst Zwischenlagerungen sind.

- Störfallrisiko: Auch in Hochtechnologieländern gibt es keine absolute Sicherheit. Harrisburg, Tschernobyl, Fukushima sind Mahnmale für die Risiken.

- Klimaanfälligkeit: Mit zunehmenden Hitzewellen und Dürreperioden steigt das Risiko von Kühlproblemen, die zu Abschaltungen oder Störfällen führen können.

Wasserverbrauch: Das unterschätzte Problem

Atomkraftwerke benötigen enorme Mengen an Kühlwasser – etwa 2,7 Milliarden Liter pro Tag für ein großes Kraftwerk. Das verstärkt Wasserknappheit in vielen Regionen, vor allem in Hitzesommern.

Abschätzung des Kühlwasserbedarfs eines einzelnen AKWs

Ein großes Atomkraftwerk in Deutschland hat eine thermische Leistung von etwa 3 000 MW und eine elektrische Leistung von etwa 1 200 MW. Das bedeutet, dass etwa 1 800 MW als Abwärme abgeführt werden müssen, meist über Kühlwasser.

Mit einer vereinfachten Formel kann man berechnen, wie viel Wasser benötigt wird, um diese Wärme abzuführen:

Q = m • c • ΔT

- Q = abzuführende Wärmeenergie (in Joule)

- m = Masse des Wassers (in Kilogramm)

- c = spezifische Wärmekapazität von Wasser (ca. 4,186 J/g°C)

- ΔT = Temperaturdifferenz (z. B. 10°C Erwärmung im Kühlsystem)

Setzt man typische Werte für ein AKW ein, kommt man schnell auf einen täglichen Kühlwasserverbrauch im Bereich von mehreren hundert Millionen Litern pro AKW.

Hochrechnung auf alle deutschen AKWs

Deutschland hatte zuletzt drei aktive AKWs (Neckarwestheim 2, Emsland, Isar 2) bis zum endgültigen Atomausstieg 2023. Vorher waren es noch sechs aktive Reaktoren.

Wenn ein einziges großes AKW 500 bis 800 Millionen Liter pro Tag benötigt, dann käme man mit mehreren AKWs tatsächlich auf Milliarden Liter Kühlwasser pro Tag, etwa 2,7 Milliarden Liter.

Diese Zahlen verschweigt die AfD komplett – dabei sind sie physikalisch nicht zu leugnen.

AfD-Politik ist ein energiepolitisches Risiko

Alice Weidel demonstriert mit jedem ihrer Posts, dass die AfD keine Energiepolitik betreibt, sondern populistische Brandstiftung. Ihre Vorschläge sind teuer, riskant und rückwärtsgewandt. Sie ignorieren die Naturgesetze des Klimas, die ökonomischen Realitäten moderner Energieversorgung und die Sicherheitsanforderungen der Technik.

Wer dieser Partei folgt, verspielt die Chance auf eine nachhaltige, sichere und bezahlbare Energiezukunft. Deutschland braucht keine Atom-Renaissance mit Clown-Emojis. Deutschland braucht Vernunft, Wissenschaft, Innovation – und die Klarheit, dass komplexe Probleme keine einfachen, populistischen Antworten haben.

Der deutsche Haushaltsstrompreis des Jahres 2024 und 2025 ist ein Spiegelbild einer Energiepolitik

Der deutsche Haushaltsstrompreis des Jahres 2024 und 2025 ist ein Spiegelbild einer Energiepolitik, die auf hohen staatlichen Aufschlägen, komplexen Umlagen und einer nur teilweise marktwirtschaftlichen Preisbildung beruht. Während der durchschnittliche Endpreis bei rund 40 ct/kWh liegt, entfallen davon fast die Hälfte auf Steuern, Abgaben und Umlagen. Die reine Stromerzeugung und der Großhandelsanteil machen lediglich etwa ein Viertel der Kosten aus, Netzentgelte und Messstellenbetrieb ein weiteres Viertel. Diese Struktur erklärt, warum Deutschland seit Jahren europaweit an der Spitze der Haushaltsstrompreise steht – obwohl die reinen Erzeugungskosten, insbesondere bei Wind- und Solarstrom, längst auf einem niedrigen Niveau liegen.

Hier ist die wissenschaftlich präzise Grafik, die verdeutlicht, wie sich der deutsche Haushaltsstrompreis 2024 in drei Szenarien zusammensetzt (Grafik Kaizen Blog 2025):

- Aktuell 2024

- Mit Kernenergie (ohne Steuerreform)

- Kernenergie mit halbierten Abgaben

Die Grafik macht deutlich, dass die Endverbraucherpreise selbst mit Kernenergie praktisch unverändert hoch bleiben, solange die fiskalische Belastung nicht deutlich sinkt.

Die detaillierte Aufschlüsselung (Grafik Kaizen Blog 2025) für 2024 zeigt: Rund 24 % des Preises entfallen auf die Netto-Energiekosten (Erzeugung und Großhandel), etwa 25 % auf Netzentgelte, 19 % auf Mehrwertsteuer und Stromsteuer, und ganze 32 % auf sonstige Abgaben, Umlagen und Altlasten, einschließlich der verbliebenen EEG-Finanzierungen und Netzentgeltumlagen. Diese Zusammensetzung verdeutlicht, dass jede Veränderung in der Erzeugung – ob durch Gaskraft, Kernenergie oder Windkraft – für Endverbraucher nur dann spürbar ist, wenn auch die staatlichen Preisbestandteile reformiert werden.

Ein Szenarienvergleich (Grafik Kaizen Blog 2025) belegt diesen Zusammenhang. In der aktuellen Situation 2024 beträgt der Preis für die Stromerzeugung und den Handel rund 10 ct/kWh, die Netzentgelte 8 ct/kWh, und die Steuern und Abgaben 22 ct/kWh. Selbst wenn man auf Kernenergie setzt, sinkt der Erzeugungsanteil lediglich auf etwa 8 ct/kWh. Der Gesamtpreis für Haushalte bleibt damit praktisch unverändert bei rund 38–40 ct/kWh, weil die 22 ct/kWh an staatlichen Aufschlägen weiter bestehen. Erst die Kombination aus Kernenergie und einer halbierten Steuerlast entfaltet eine spürbare Wirkung: In diesem Szenario würden die Steuern und Abgaben auf etwa 11 ct/kWh sinken, und der Gesamtpreis läge bei rund 27 ct/kWh.

Der Vergleich mit erneuerbaren Energien ist hier entscheidend. Windenergie kann heute, je nach Standort, für 5–7 ct/kWh erzeugt werden, Photovoltaik für etwa 6–9 ct/kWh. Kernenergie hingegen liegt in Deutschland unter realistischen Bedingungen bei 8–12 ct/kWh, selbst ohne die extrem hohen Baukosten neuer Reaktoren einzupreisen. Das bedeutet: Selbst wenn die staatlichen Abgaben blieben wie sie sind, wäre Strom aus Windenergie auf der Erzeugungsseite bereits günstiger als Strom aus Kernkraft. Die hohen Endverbraucherpreise resultieren also nicht aus der Technik selbst, sondern aus der fiskalischen Überlagerung – doch Kernenergie kann die Abgabenlast strukturell nicht kompensieren und ist daher im direkten Kostenvergleich keine billigere Lösung als Windenergie.

Im europäischen Vergleich (Grafik Kaizen Blog 2025) wird das noch deutlicher. Frankreich, das seit Jahrzehnten auf Kernkraft setzt und durch die staatliche Preisregulierung (ARENH) seine Endkundenpreise abfedert, kommt 2024 auf etwa 22 ct/kWh. Schweden, mit hohem Anteil an Wasserkraft und Kernenergie, liegt bei 18 ct/kWh. Deutschland dagegen steht mit 40 ct/kWh an der Spitze. Selbst eine Halbierung der Abgaben würde die Haushaltsstrompreise hierzulande nur auf etwa 27 ct/kWh senken – noch immer über dem Niveau der meisten Nachbarn und strukturell teurer als ein System, das stärker auf günstige Windkraft setzt.

Die wissenschaftliche Analyse ist eindeutig: Kernenergie allein senkt die Haushaltsstrompreise nicht spürbar und bleibt in Deutschland selbst auf Erzeugungsebene teurer als Windenergie. Ohne eine tiefgreifende Reform der Steuern und Umlagen ändert sich an der Preislast für Haushalte praktisch nichts. Politisch bedeutet dies, dass eine Renaissance der Kernenergie isoliert betrachtet keine wirksame Antwort auf hohe Strompreise ist. Wer die Verbraucher nachhaltig entlasten will, muss nicht nur die Erzeugungskosten, sondern vor allem die fiskalischen Belastungen senken – andernfalls bleibt Deutschland selbst in diesem Szenario das teuerste Stromland Europas.“

Der deutsche Strommarkt des Jahres 2024 offenbart ein strukturelles Problem, das sich mit bloßem Blick auf die hohen Endverbraucherpreise erschließt: Fast die Hälfte des Preises, den Haushalte zahlen, entsteht nicht durch die eigentliche Stromerzeugung, sondern durch ein Geflecht aus Steuern, Abgaben und Umlagen. Rund 40 ct/kWh kosten die Kilowattstunden im Schnitt, und davon entfallen lediglich etwa 10 ct/kWh auf die Erzeugung und den Handel, 8 ct/kWh auf Netzentgelte und ganze 22 ct/kWh auf fiskalische Aufschläge. Dieses Modell sorgt dafür, dass Deutschland trotz vergleichsweise günstiger Großhandelspreise das teuerste Stromland Europas bleibt. (Grafik Szenarienvergleich Kaizen Blog 2025)

Die politische Diskussion um Kernenergie greift deshalb ins Leere, wenn sie isoliert geführt wird. Selbst eine Rückkehr zur Atomkraft würde die Situation für Endverbraucher kaum ändern. Die Erzeugungskosten ließen sich zwar minimal senken – von etwa 10 ct/kWh auf 8 ct/kWh –, doch die staatlichen Aufschläge blieben unverändert und halten die Strompreise hoch. Erst eine tiefgreifende Reform der fiskalischen Komponenten könnte den Preis merklich senken. Ein Szenario mit halbierten Steuern und Abgaben würde die Haushaltsstrompreise auf etwa 27 ct/kWh drücken – immer noch oberhalb des Niveaus von Ländern wie Frankreich oder Schweden, aber spürbar günstiger als heute.

Die AfD verschweigt dabei, dass ihre energiepolitischen Konzepte selbst keine nachhaltige Entlastung bieten. Im Gegenteil: Ihre Vorschläge für pauschale Subventionen, höhere Netzkostenumlagen oder zusätzliche Sicherheiten für Reservekapazitäten würden die staatliche Preisbelastung eher verstärken. Damit bestätigt sich, dass die Ursache der deutschen Strompreisfalle nicht die Wahl des Energieträgers ist, sondern das System überzogener Steuern und Umlagen. Wer Verbraucher wirklich entlasten will, muss diesen fiskalischen Überbau abbauen, statt ihn durch ideologisch aufgeladene Experimente mit Kernenergie zu überdecken.

Die deutsche Strompreisfalle – Wie Lobbyismus Haushalte belastet und Reformen blockiert

Der deutsche Strompreis für Haushalte ist längst zum Symbol einer Energiepolitik geworden, die von widersprüchlichen Interessen, politischen Kompromissen und massivem Lobbyeinfluss geprägt ist. Mit rund 40 Cent pro Kilowattstunde liegt Deutschland europaweit an der Spitze – und doch stammen weniger als ein Viertel dieser Kosten aus der eigentlichen Stromerzeugung. Der Löwenanteil resultiert aus Steuern, Abgaben, Netzentgelten und Umlagen, die in einem undurchsichtigen Geflecht von politischen Entscheidungen und Lobbyinteressen über Jahrzehnte gewachsen sind (Grafik Kaizen Blog 2025).

Ein zentraler Baustein dieser Preisarchitektur sind die Industrieprivilegien. Energieintensive Unternehmen genießen seit Jahren erhebliche Ausnahmen bei der EEG-Umlage, der Stromsteuer und den Netzentgelten. Diese Entlastungen werden nicht von der öffentlichen Hand finanziert, sondern auf die Haushaltskunden und den Mittelstand abgewälzt. Wer seine Wohnung mit Licht und Wärme versorgt, trägt somit indirekt die Rabatte der Aluminiumhütten, Stahlwerke und Chemiekonzerne. Dass diese Ausnahmen in ihrem Umfang bestehen, ist kein Zufall, sondern das Resultat einer erfolgreichen Lobbystrategie, die unter dem Schlagwort „Standortsicherung“ jede Reform im Keim erstickt.

Die zweite Säule der Strompreisfalle ist das komplexe Umlagensystem, das zu einem Dickicht aus Kleinstabgaben und Sonderumlagen gewuchert ist. §19-StromNEV-Umlage, Offshore-Haftungsumlage, KWK-Umlage, Umlagen für besondere Netzentgelte – die Liste ließe sich fortsetzen. Jede einzelne dieser Positionen ist historisch aus einem politischen Kompromiss entstanden, der meist auf intensives Lobbywirken zurückgeht: Netzbetreiber wollten Garantien, Kraftwerksbetreiber Sicherheitsnetze, und die energieintensive Industrie zusätzliche Entlastungen. Das Ergebnis ist ein Strompreis, dessen wahre Struktur selbst für Experten kaum noch nachvollziehbar ist, während die Verbraucher Jahr für Jahr die steigende Last tragen.

Besonders fatal wirkt sich Lobbyismus bei den dringend notwendigen Strukturreformen aus. Eine einfachere, gerechtere und verbraucherfreundlichere Preisgestaltung würde die Besitzstände vieler Akteure infrage stellen. Energieintensive Industrien müssten höhere Beiträge leisten, Netzbetreiber stärker in die Pflicht genommen werden, und zahlreiche Sonderprivilegien stünden auf der Kippe. Doch genau diese Schritte werden seit Jahren verzögert, verwässert oder ganz blockiert – stets begleitet von der Drohung, dass Arbeitsplätze verloren gingen oder Unternehmen ins Ausland abwanderten.

Selbst die aktuelle Debatte um eine Renaissance der Kernenergie bleibt nicht frei von Lobbyinteressen. Große Betreiberkonzerne und einflussreiche Industrien drängen auf den Wiedereinstieg, weniger aus Sorge um die Endkundenpreise als in der Hoffnung auf langfristige Subventionen und staatliche Garantien. Für Haushalte ändert sich indes kaum etwas: Die fiskalische Belastung durch Steuern und Umlagen bleibt bestehen, und selbst günstiger erzeugter Atomstrom wird durch den staatlichen Preisüberbau nahezu neutralisiert.

So entsteht ein Strommarkt, in dem die Preisbildung weniger von Angebot und Nachfrage geprägt wird als von einem Geflecht aus politischen Rücksichten, industriepolitischen Kompromissen und erfolgreicher Lobbyarbeit. Die Konsequenz ist eine Umverteilung von Kosten: Große Industrien profitieren, während Haushalte und kleine Betriebe die höchsten Strompreise Europas tragen. Wer diese Schieflage korrigieren will, muss nicht nur die Erzeugungskapazitäten überdenken, sondern vor allem die politische Macht der Lobbys brechen, die den Status quo sichern. Ohne eine tiefgreifende Reform des Abgaben- und Umlagensystems wird Deutschland das teuerste Stromland Europas bleiben – selbst wenn neue Reaktoren gebaut oder zusätzliche Windparks errichtet werden.

Investigativer Journalismus braucht Mut, Haltung und auch Deine Unterstützung.

Vielen Dank für all die Arbeit die ihr leistet. Aufklärung ist eine sehr wertvolle Hilfe.

Vielen Dank, ja es ist ein harter, harter Kampf

Super Bericht, Danke für diese Informationen. So genau bekommt man das schon lange nicht mehr in Deutschland, dazu kostenfrei.

Hey Pandar, ich danke Dir

Danke für die tollen Artikel die ihr immer liefert. Wie finanziert ihr das und schlaft ihr auch mal?

Dankeschön für die netten Worte. Das meiste selber und durch Unterstützung, die auch manchmal von tollen Menschen kommt. Das ist 2025 nur nicht so einfach, also leben am Limit, wie man so schön sagt.

Danke für diesen scharfsinnigen und extrem gut recherchieren Bericht.

Mir war schon lange klar, dass der Strompreis viel mehr mit Abgaben etc zu tun hat, als mit der Wahl der Energieerzeugung.

Aber leider macht es jede Regierung bur komplizierter das Dickicht zu durchschauen.

Der Leidtragende ist der Normalbürger.

Das hat den Grünen Stimmen gekostet, da gebetsmühlenartig von AfD und BSW getönt wird „es liegt an den teuren erneuerbaren Energien“

Und da Vergangenheit sich viele Bürger 😢 sie folgen dem, weil es ständig präsent und einfach ist.

man muss bicht nachdenken, es werden ja lautstark „Lösungen“ präsentiert.

Das es nur Populismus ist, das wird leider nicht gesehen.