Es begann mit der Moral, nun endet es mit Leaks und Löschbefehlen. Zwei Phänomene zeigen gerade, wie sich konservative Digitalkultur in Richtung Kontrolle und Denunziation verändert: die moralische Selbstüberwachung in Form von Apps wie Covenant Eyes und die instrumentalisierte Zivil-Technologie in Form von „Cancel the Hate“. Auf dem Papier versprechen beide Reinheit — die eine private Keuschheit, die andere öffentliche Sittenwächterei. In der Praxis produzieren sie Kontrollrituale, Reputationsrisiken und, im schlimmsten Fall, handfeste Gefährdungen.

Covenant Eyes verkauft sich als digitaler Wächter der Familie: Accountability-Software, die Surf-Verhalten protokolliert und an „vertrauenswürdige Partner“ weiterleitet. In konservativ-evangelikalen Kreisen wird das Tool nicht selten als moralisches Hilfsmittel gefeiert. In einem Interview, das aktuell breit rezipiert wird, schilderte der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, wie er mit seinem Sohn eine „accountability partnership“ pflege — Vater und Sohn gegenseitig als Wächter ihrer Internetnutzung. Wer das Bild nüchtern betrachtet, sieht mehr als eine private Absprache: Er sieht die kulturelle Prämisse einer Bewegung, die Kontrolle als Tugend privat und politisch legitimiert. Charlie Kirk hat für Covenant Eyes massiv die Werbetrommel gerührt; in Interviews und einem Covenant-Eyes-Podcast lobte er die Software und empfahl sie explizit ‚guten Christen‘ als Mittel zur digitalen Selbstkontrolle.

Das ist keine harmlose digitale Askese. Das ist die private Überführung staatlicher Moral in die Familie, zertifiziert von Plattformen und damit auf dem Weg in alltägliche Praktiken. Covenant Eyes wird so zur Inquisition in der Hosentasche: nicht mehr Kirche, nicht mehr Staat — sondern Vater als Überwacher, der seine Autorität durch Screenshots, automatische Meldungen und „vertrauenswürdige“ Benachrichtigungen erzwingt. Die liberale Rhetorik von Freiheit schrumpft hier zur Forderung „wenig Staat, viel Vater“. In einer Gesellschaft, in der persönliche Sexualität längst zum Politikum geworden ist, ist das nicht nur ironisch — es ist gefährlich.

Mike Johnson, Sprecher des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten schwört auf die digitale Jungfräulichkeit des Abendlandes

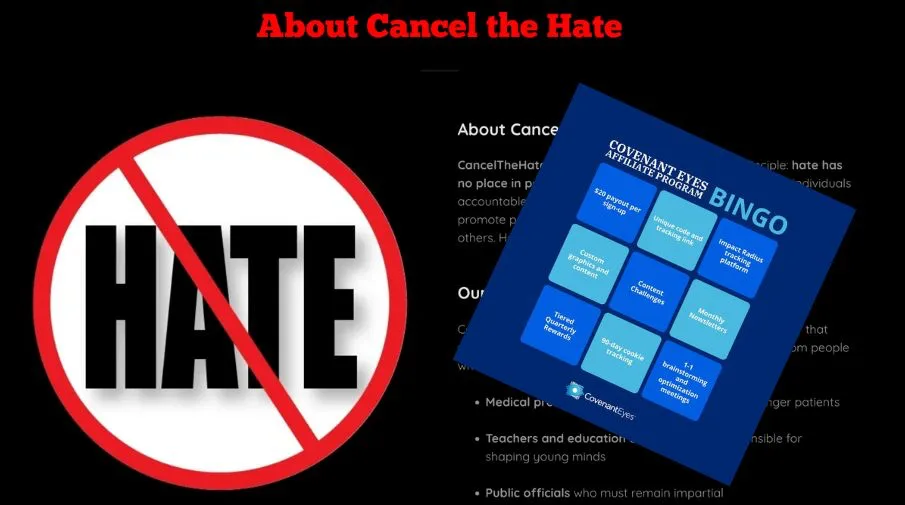

Parallel dazu konstruierte eine weitere Gruppe eine andere Form von «Reinheitswächterei»: Cancel the Hate, eine App, die nach dem Attentat auf Charlie Kirk (10. September) antrat, angeblich „Personen für ihre öffentlichen Worte“ zur Rechenschaft zu ziehen. Ihre Zielgruppen sind ausdrücklich exponierte Berufsgruppen — Ärztinnen und Ärzte, Lehrkräfte, Behördendelegierte — also Menschen, deren berufliche Integrität und Privatsphäre besonders sensibel ist. Die App sollte angeblich Transparenz schaffen; in Wahrheit schuf sie Sicherheitslücken.

Die Seite gibt sich als moralische Instanz, als Saubermann der öffentlichen Debatte – in Wahrheit erfüllt sie nur einen Zweck: Hass zu produzieren und zu bündeln. Unter dem Deckmantel von „Verifikation“ und „Transparenz“ sammelt sie Anschuldigungen gegen exponierte Berufsgruppen, mobilisiert Empörung und liefert Material, das in den Kanälen von Shit-storms und Rufmorden weiterverwertet wird. Selbst wenn die AGB an Verantwortung appellieren, zeigen die Praktiken das Gegenteil: gezielte Bloßstellung statt Aufklärung, Instrumentalisierung statt Schutz. Kurz: Was da als Bürgermut verkauft wird, ist in Wahrheit ein Verstärker für Angst, Misstrauen und Ausgrenzung.

Unsere Recherche dokumentiert das Szenario: Die App wurde schnell livegeschaltet, stieß auf ein hohes Meldeaufkommen — der Gründer behauptete binnen 30 Stunden 38.000 Meldungen — und fiel bald darauf technisch auseinander. Recherchen enthüllte eine Schwachstelle, die E-Mail-Adressen und Telefonnummern der Nutzerinnen und Nutzer preisgab. An die eifrigen Verteiler in AfD-Telegram-Kanälen: Gratulation — eure Sammelwut hat die Adressliste jetzt ins Internet befördert. Viel Vergnügen beim Verantwortlich-Bleiben. Die Dateien machen jetzt die Runde im Netz. Ein Datenpaket, mit 142 Einträgen, demonstrierte die Möglichkeit, Profile auszulesen und sogar Konten zu löschen. Die Betreiber reagierten nicht, die Anwendung verschwand binnen Stunden vom Netz, doch die Seite wird weiter betrieben. Ein Projekt, das Rache und Transparenz versprach, lieferte Selbstentblößung.

Die technische Realität ist brutal: Wer Plattformen für anonyme Denunziation baut, trägt eine doppelte Verantwortung — gegenüber den Gemeldeten und gegenüber den Meldenden. Fehlerhafte Implementierungen verwandeln Denunzianten in Opfer. E-Mail-Adressen, Telefonnummern, vielleicht sogar berufliche Angaben — alles kann in die falschen Hände geraten. Das ist keine abstrakte Gefahr: für Ärzte, Lehrer oder Amtsträger kann allein die Androhung einer öffentlichen Bloßstellung Existenz, Karriere und Sicherheit bedrohen.

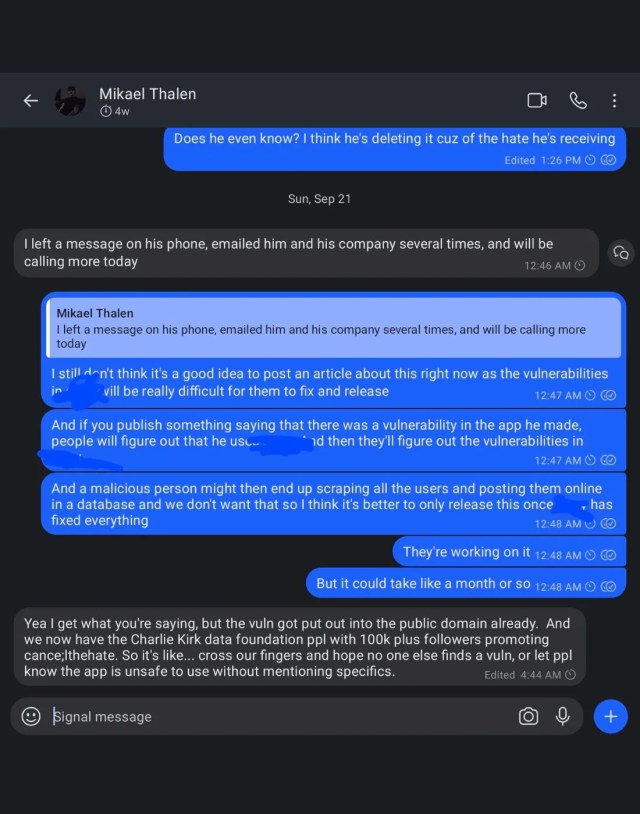

Ein Leak, der uns vorliegt, legt offen, wie intern über die Krise diskutiert wurde: In einer Konversation vom 21. September heißt es wörtlich, man habe Entwickler und Firma mehrfach kontaktiert und man wolle die Details nicht sofort öffentlich machen, weil die Schwachstellen „sehr schwer zu beheben“ seien. Zugleich räumt derselbe Protokollauszug ein, dass die Lücke bereits „in die Öffentlichkeit getragen“ worden sei und dass Gruppen mit großer Reichweite die App promoten. Kurz gesagt: Die interne Kommunikation dokumentiert klar, dass das Team wusste, welche Gefahr bestand, aber bewusst entschied, erst auf Fixes zu warten — ein Kalkül, das die fortlaufende Gefährdung von Nutzer:innen in Kauf nahm, statt sie sofort zu warnen.

Beide Fälle — Covenant Eyes und Cancel the Hate — sind verbunden durch dieselbe Logik: Kontrolle als Tugend, Offenlegung als Mittel und Beschleunigung als Prinzip. Wo religiöse Moral auf Tech trifft, entsteht ein Ökosystem, das nicht nur Normen durchsetzt, sondern Machtstrukturen stabilisiert. Verantwortliche Akteure rufen nach weniger staatlicher Einmischung, gleichzeitig bauen sie digitale Infrastrukturen, die private Überwachung institutionalisieren. Und weil solche Projekte oft aus Aktivistenkreisen und mit Spendenmitteln rasch hochgezogen werden, fehlt es an fundamentaler Sorgfalt: Security Audits, Datenschutz-Reviews, juristische Prüfungen.

Das Ergebnis ist ein dreifaches Risiko: erstens ein moralisches — die Normalisierung von Scham als Steuerungsinstrument; zweitens ein technisches — die real existierenden Schwachstellen, die Nutzer entblößen; drittens ein gesellschaftliches — die Schaffung von Organisationen und Netzwerken, die politische Mobilisierung über private Instrumente betreiben. Jason Sheppard, der Gründer hinter Cancel the Hate, ist kein anonymer Bastler; unsere Recherchen zeigen seine vorherigen Aktivitäten und Verflechtungen in konservative Kreise. Das macht die Sache nicht juristisch automatisch kriminell — es macht sie allerdings politisch aufgeladen und anfällig für Machtmißbrauch.

Was heißt das praktisch? Drei Forderungen, die über Moralpredigten hinausgehen: Erstens, jede Plattform, die anonymes Melden ermöglicht, muss vor dem Livegang verpflichtende Sicherheits- und Datenschutzprüfungen durch unabhängige Dritte bestehen. Zweitens, Betreiber solcher Dienste müssen Finanzierung, Moderationsregeln und Verantwortlichkeiten offenlegen — Transparenz ist kein Bonus, sie ist Bedingung. Drittens, gesetzliche Vorgaben müssen Klarheit schaffen, wie mit Denunziationsdaten umzugehen ist — wer speichert was, wie lange, mit welcher Löschgarantie?

Und für die Menschen, die betroffen sein könnten: prüft eure digitale Sichtbarkeit, schützt Accounts mit starken Passwörtern und Zwei-Faktor-Authentifizierung, und sucht rechtlichen Rat, wenn ihr glaubt, Opfer einer gezielten Kampagne zu sein. Für Journalisten und Sicherheitsexperten gilt: Lücken aufzudecken ist notwendig, Verantwortungsvollenshum ist zwingend — sensible Daten darf man nicht als Trophäen behandeln.

Am Ende ist die Lehre bitter, aber simpel: Wer anderen die Reinheit auferlegt, darf selbst nicht unbewaffnet in die digitale Arena steigen. Die moralische Reinheitsfront hat im 21. Jahrhundert zwei Technologien als Waffen gewählt — die Überwachung des Selbst und die Denunziation der Anderen. Beides zusammen führt nicht zur Läuterung, sondern zur Verwundbarkeit. Wer echte Problemlösung sucht, sollte nicht auf Apps setzen, die moralische Effizienz versprechen, sondern auf Institutionen, die Rechtsstaatlichkeit, Datenschutz und unabhängige Kontrolle garantieren.

Covenant Eyes mag Familien retten wollen. Cancel the Hate mag Gerechtigkeit versprechen. Aber beides lehrt uns eines: Reinheit, die ohne Kontrolle entsteht, entpuppt sich sehr schnell als Peinlichkeit — und oft genug als Gefahr, die Reinkultur des Rechtsextremismus – in einer Zeit, in der wir es für unmöglich hielten. Wehrt euch, steht auf dagegen, wir alle haben Kinder oder Menschen, denen wir eine gute Zukunft wünschen, denn, 2024/2025 gab es erneut Meldungen in Deutschland über Reaktivierungen oder neu gestartete „Infoportale“ der AfD in einzelnen Ländern (z. B. die Wiederinbetriebnahme / Neuschaltung unter der Bezeichnung „Neutrale Lehrkraft“ bzw. ähnliche Seiten), worauf Kultusministerien und Gewerkschaften erneut mit Warnungen reagierten. Eine „Partei“, – aus reiner journalistischer Sorgfaltspflicht bezeichnen wir sie als solche, was nicht unsere Meinung wiederspiegelt -, wie die AfD darf niemals an die Macht kommen — deshalb lohnt es sich aufzustehen, beizutragen, zu unterstützen und wehrhaft zu sein.

Investigativer Journalismus braucht Mut, Haltung und auch Deine Unterstützung.

Unterstützen bitte auch Sie unseren journalistischen Kampf gegen Rechtspopulismus und Menschenrechtsverstöße. Wir möchten uns nicht über eine Bezahlschranke finanzieren, damit jeder unsere Recherchen lesen kann – unabhängig von Einkommen oder Herkunft.

Wenn ich das richtig verstehe, sind die Nutzer doch die digitalen Blockwarte? Kein Mitleid.

richtig, natürlich kein Mitleid, hier geht es darum aufzuzeigen, wie gestört das ganze ist

Eine Welt die einfach darauf aus ist, sich selbst an den Pranger zu stellen. Das ist schlimm.

…da kann ich leider nur zustimmen

Im 3. Reich die Gestapo, in Russland der KGB (der sehr intensiv seine eigenen Bürger ausspionierte), in der DDR die Stasi mit ihren tausenden Informanten.

Keiner war sicher.

Ob in der Familie, im Freundeskreis oder gegenüber Arbeitskollegen.

Jede Kritik konnte eine Verhaftung nach sich ziehen.

Jetzt geht es digital.

Noch einfacher, mit noch mehr Schaden.

Ich glaube, dass der Trend in den USA zu zweit oder dritt Handys geht.

Egal was behauptet wird.

Keiner lässt sein Internetverhalten wirklich von anderen überwachen.