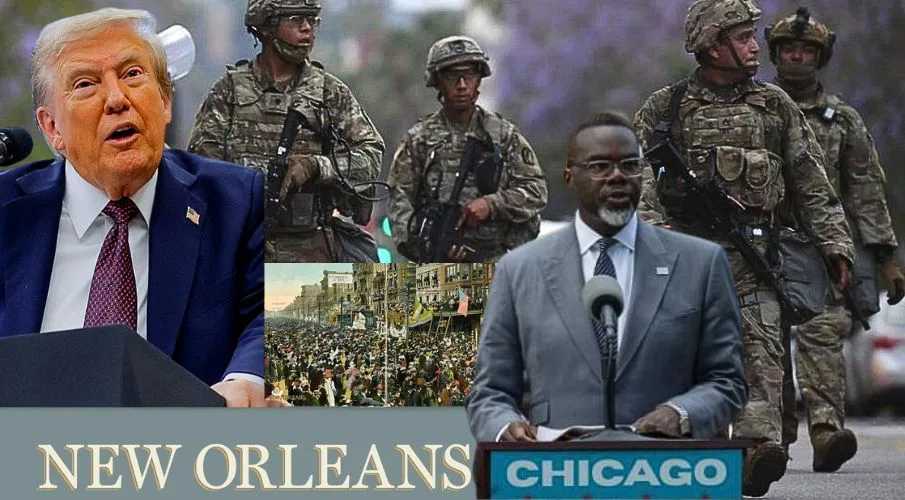

Es ist eine jener Volten, die Donald Trumps Präsidentschaft kennzeichnen: Eben noch tönt er mit der Gewissheit eines Eroberers „Wir gehen rein“, da rudert er bereits zurück, lässt Optionen offen, verschiebt Ziele. Am 3. September sitzt der Präsident im Oval Office und wirft zwischen diplomatischen Höflichkeiten eine Bemerkung hin, die das föderale Gleichgewicht der Vereinigten Staaten aus der Balance zu bringen droht. Chicago oder New Orleans? Die Frage klingt banal, doch sie berührt den Kern amerikanischer Machtverteilung: Wer entscheidet über die Sicherheit in den Städten? Und was passiert, wenn Washington seine Soldaten schickt, ob eingeladen oder nicht?

Was sich hier entfaltet, transzendiert die übliche Law-and-Order-Rhetorik. Es ist ein Testlauf für eine neue Form präsidialer Innenpolitik, bei der militärische Mittel zur Normalität werden sollen. Chicago, die windige Stadt am Lake Michigan, und New Orleans, die Perle am Mississippi, werden zu Laboratorien eines Experiments, dessen Ausgang niemand kennt – vielleicht nicht einmal der Experimentator selbst.

Die Hauptstadt Washington fungiert dabei als Forschungsobjekt. Hier patrouillieren bereits 2.200 Nationalgardisten, transformieren die Straßen der Kapitale in eine militärische Übungszone. Was andernorts undenkbar wäre, ist hier möglich: Der District of Columbia untersteht direkt der Bundesgewalt, die D.C. National Guard folgt präsidialen Befehlen ohne den Umweg über einen Gouverneur. Es ist ein historischer Sonderfall, den Trump zur Regel erheben möchte.

Die Schlacht um die Straßen

Doch die Republik wehrt sich. In Los Angeles urteilte ein Bundesrichter am 2. September vernichtend: Der Einsatz der Nationalgarde verstoße gegen den Posse Comitatus Act, jenes Relikt aus der Reconstruction-Ära, das die Trennung von Militär und Polizei zementiert. Die Entscheidung gilt vorerst nur für Kalifornien, doch ihre Wellen schlagen bis nach Illinois und Louisiana. Sie erinnert daran, dass präsidiale Macht in Amerika nicht grenzenlos ist, dass zwischen Ankündigung und Umsetzung ein Dickicht aus Gesetzen, Präzedenzfällen und föderalen Zuständigkeiten liegt.

Diese Handlungen zeigen, dass die Beklagten wussten, dass sie Truppen anordneten, innerstaatliches Recht über ihre übliche Befugnis hinaus durchzusetzen. Ob sie glaubten, dass eine verfassungsrechtliche oder andere Ausnahme Anwendung fand, spielt keine Rolle;

Chicago hat sich verschanzt. Bürgermeister Brandon Johnson, der am Wochenende vor aufgebrachten Menschenmengen schwor, keine „militarisierte Macht“ in seiner Stadt zu dulden, mobilisiert den Widerstand auf allen Ebenen. Eine Executive Order verpflichtet städtische Behörden zur Verweigerung jeder Kooperation mit verfassungswidrigen Bundesinterventionen. Die Chicago Public Schools verschicken Briefe an Eltern mit Tipps für „Sicherheit in der Gruppe“. Kirchen planen „Resistance Sundays“. Die Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights schaltet Notfall-Hotlines. Es ist eine Mobilmachung, die an die großen Bürgerrechtskämpfe erinnert, nur dass der Gegner diesmal nicht Bull Connor heißt, sondern Donald Trump.

Die Stadt kann auf beeindruckende Zahlen verweisen: Die Gewaltkriminalität ist in den vergangenen vier Jahren kontinuierlich gesunken. Selbst Lori Lightfoot, Johnsons Vorgängerin und wahrlich keine Revolutionärin, bestätigt diese Entwicklung. Dennoch bleibt Chicago ein Symbol amerikanischer Gewalt – mehr Morde als New York und Los Angeles zusammen, trotz aller Fortschritte. Es ist diese Ambivalenz, die Trump ausnutzt: Er nimmt die absoluten Zahlen, ignoriert die Trends und konstruiert das Narrativ einer Stadt im Chaos.

New Orleans bietet sich als willkommene Alternative an. Gouverneur Jeff Landry, Republikaner und Trump-Loyalist, empfängt die präsidiale Aufmerksamkeit mit offenen Armen: „Wir nehmen Präsident Trumps Hilfe von New Orleans bis Shreveport!“ twittert er binnen Minuten. Die Stadt am Golf hat ihre eigenen Dämonen – Platz drei der nationalen Mordstatistik, endemische Armut, die Nachwehen von Katrina. Doch anders als Chicago öffnet Louisiana die Tore für Bundesintervention. Es ist die Einladung, die Trump braucht, um den Vorwurf der Übergriffigkeit zu entkräften. Die juristische Landschaft ist dabei so komplex wie tückisch. Außerhalb Washingtons braucht der Präsident entweder die Zustimmung der Gouverneure oder den Rückgriff auf Ausnahmegesetze wie den Insurrection Act – ein rostiges Schwert aus dem 19. Jahrhundert, zuletzt gezogen 1992 während der Rodney-King-Unruhen. Seine Aktivierung würde einen Sturm der Entrüstung auslösen, juristisch wie politisch. Also laviert Trump, testet Grenzen aus, sucht nach Schlupflöchern.

Die menschliche Dimension des Spektakels

Hinter der politischen Inszenierung verschwinden die eigentlichen Opfer der Gewalt. Rochelle Sykes, eine Großmutter aus Chicagos West Garfield Park, formuliert es mit schmerzlicher Klarheit: „Meine Enkelkinder können nicht draußen sitzen. Sie können nicht im Wohnzimmer sitzen oder am Küchentisch, weil eine Kugel durchkommen könnte.“ Ihre Angst lässt sich weder mit Truppen noch mit Statistiken vertreiben. Sie wurzelt in der täglichen Realität vergessener Viertel, wo der Staat erst auftaucht, wenn Blut geflossen ist.

Die neun Toten und 54 Verletzten des Labor-Day-Wochenendes in Chicago sind keine abstrakten Datenpunkte in einem politischen Streit. Es sind zerbrochene Familien, verlorene Zukunft, Traumata, die Generationen überdauern. Die Debatte um Nationalgarde-Einsätze wirkt angesichts dieser menschlichen Tragödien grotesk inadäquat, wie der Versuch, eine Schusswunde mit einem Pflaster zu behandeln.

In Chicagos mexikanischem Viertel Pilsen bereitet man sich auf die Unabhängigkeitsfeiern vor – mit gemischten Gefühlen. Teresa Fraga, eine der Organisatorinnen, spricht von einer „dunklen Wolke“, die über den Festivitäten hängt. Zusätzliche Sicherheitskräfte werden engagiert, Anwälte in Bereitschaft versetzt, Nachbarschaftspatrouillen organisiert. Die Angst vor Immigationsrazzien vermischt sich mit der alltäglichen Furcht vor Gewalt. Es ist ein Mikrokosmos der größeren amerikanischen Krise: Communities, gefangen zwischen staatlicher Vernachlässigung und staatlicher Übergriffigkeit.

Die schwarzen Kirchen Chicagos formieren sich ebenfalls. Reverend Marshall Hatch, eine Ikone der Bürgerrechtsbewegung, bringt es auf den Punkt: „Wir brauchen Ressourcen, nicht Truppen.“ Dutzende Gemeinden planen für das Wochenende Informationsveranstaltungen über Bürgerrechte bei Polizeikontrollen. Es ist eine bittere Ironie: Dieselben Communities, die am meisten unter Gewalt leiden, fürchten die angebliche Lösung mehr als das Problem selbst.

Das Endspiel der Inszenierung

Trumps rhetorisches Hin und Her offenbart die Grenzen seiner Macht. Binnen 24 Stunden mutiert sein markiges „Wir tun es ohnehin“ zu einem zögerlichen „Wir warten ziemlich darauf, gefragt zu werden.“ Es ist ein Rückzug auf Raten, maskiert als strategische Flexibilität. Der Präsident, der sich als starker Mann inszeniert, stößt an die Realitäten des amerikanischen Föderalismus.

Gouverneur J.B. Pritzker von Illinois, selbst mit Präsidentschaftsambitionen für 2028 gehandelt, kontert Trumps Drohungen mit beißendem Spott: „Ich kann nicht in einem Fantasieland leben, wo ich so tue, als würde Trump dieses Land nicht aus persönlicher Gier und Machtstreben zerreißen.“ Es ist mehr als ein politischer Schlagabtausch – es ist ein Kampf um die Seele der amerikanischen Republik, ausgetragen auf den Straßen von Chicago und New Orleans.

Die Ironie dabei: Beide Städte zeigen Fortschritte in der Kriminalitätsbekämpfung. Chicago verzeichnet historische Rückgänge bei Gewaltverbrechen. New Orleans, trotz seiner Position in der Mordstatistik, meldet ebenfalls positive Trends. Die wahren Probleme – systemische Armut, zerrüttete Sozialsysteme, Perspektivlosigkeit – lassen sich nicht mit Soldatenstiefeln lösen. Sie erfordern geduldige, langfristige Arbeit: Investitionen in Bildung, Arbeitsplätze, psychosoziale Betreuung. Doch das sind keine Maßnahmen, die sich für präsidiale Pressekonferenzen eignen.

Was bleibt, ist ein bitterer Nachgeschmack. Amerika führt einen Stellvertreterkrieg mit sich selbst aus, projiziert seine tiefsten Ängste und Spaltungen auf die Straßen seiner Großstädte. Trump mag seine Truppen nach New Orleans schicken oder weiter mit Chicago drohen – es ändert nichts an der fundamentalen Dysfunktion eines Systems, das militärische Antworten auf soziale Fragen sucht.

Die wahre Tragödie liegt nicht in der Frage, welche Stadt zuerst Truppen sieht. Sie liegt in der Tatsache, dass diese Frage überhaupt gestellt wird. Ein Land, das seine eigenen Bürger als Feinde behandelt, das Panzer statt Lehrer schickt, das Kontrolle mit Sicherheit verwechselt, hat bereits verloren – unabhängig davon, wer am Ende welche Schlacht gewinnt.

Die Bewohner von Chicago und New Orleans werden weiterleben, weiterkämpfen, weiterhoffen, lange nachdem die Kameras weitergezogen sind. Sie wissen, was Washington vergessen zu haben scheint: Wahre Sicherheit entsteht nicht durch Gewehrläufe, sondern durch Gemeinschaft, nicht durch Besatzung, sondern durch Investition, nicht durch Härte, sondern durch Heilung. Bis diese Lektion gelernt wird, bleiben Städte wie Chicago und New Orleans Spielbälle in einem zynischen Machtspiel, dessen einziger Gewinner die Angst ist.

Investigativer Journalismus braucht Mut, Haltung und auch Deine Unterstützung.

Hinter jedem Artikel – besonders hinter unseren aufwendigen Dokumentationen – steckt ein hoher journalistischer und finanzieller Einsatz. Wir möchten uns nicht über Bezahlschranken finanzieren, sondern durch Ihre freiwillige Unterstützung. Wie oft und in welcher Höhe Sie beitragen, entscheiden allein Sie – einmalig oder regelmäßig.

Es zeigt auch, welche unterschiedlichen rechtlichen Grundsätze bei den 3 Städten zugrunde liegen.

Washington DC.

Mit einem demokratisch gewählten Parlament, untersteht aufgrund des Sonderstatusses direkt dem Proʻläsidenten.

Die gewählten Vertreter komplett machtlos und daher still.

So patroullieren über 2000 nationalgardisten in einer Stadt, die keine hohe Kriminalitätsrate hat.

Einfach weil Trump es will.

New Orleans

Eine Stadt in der die Demokraten gewählt wurden, die aber in einem zutiefst republikanische Staat, Louisiana, liegt.

Wenn der Gouverneur die Nationalgarde anfordert, was er als Trump Getreuer nur zu gerne macht, hat die Stadt kaum eine Chance sich zu wehren.

Auffällig aber auch hier ist es ein schwarzer Bürgermeister

Chicago

Ein Staat der von Demokraten regiert wird.

Eine Stadt, die von Demokraten regiert wird.

Ein Gouverneur der sich ausdrücklich gegen den Einsatz der Nationalgarde ausspricht.

Ich bin mur sicher, das Klagen gegen den Einsatz schon in den Schubladen liegen.

Was bleibt ist die bittere Erkenntnis, dass die so viel beschworene Freiheit und Unabhängigkeit von der Bundesregierung nur dann zählt, wenn es die MAGA Linie ist.

Gerade die Republikaner tönen am lautesten, dass sich die Bundesregierung möglichst wenig einmischen soll.

Aber die Entsendung der Nationalgarde ohne Grundlage ist ok …. so lange es demokratische Staaten sind.

Ich hoffe, dass die demokratischen Staaten hier zusammen halten und sich klar positionieren.

…das werden sie tun, wenn es um den eigen staat geht, bewegen sich gar die demokraten