Portland – Nach vielen Stunden des Wartens haben wir uns über dieses Urteil gefreut – ein gemeinsamer Kampf, der vorerst zu einem guten Ende gefunden hat. Natürlich kann man davon ausgehen, dass Trump wie ein trotziges Kind zum Supreme Court rennen wird, doch die Chancen stehen dort nicht gut für ihn. Es war ein Urteil, das juristisch präzise, aber politisch wie ein Donnerschlag wirkt. Die US-Bezirksrichterin Karin Immergut hat entschieden, dass Präsident Donald Trump keine rechtliche Grundlage hatte, um die Nationalgarde nach Oregon zu entsenden. Mit 106 Seiten begründete die von Trump selbst ernannte Richterin, warum der Präsident in diesem Fall nicht nur seine Befugnisse überschritt, sondern gegen das verfassungsmäßige Fundament der amerikanischen Verfassung verstieß – gegen das Prinzip, dass militärische Gewalt im Inneren nur als letztes Mittel und unter engen gesetzlichen Bedingungen zulässig ist.

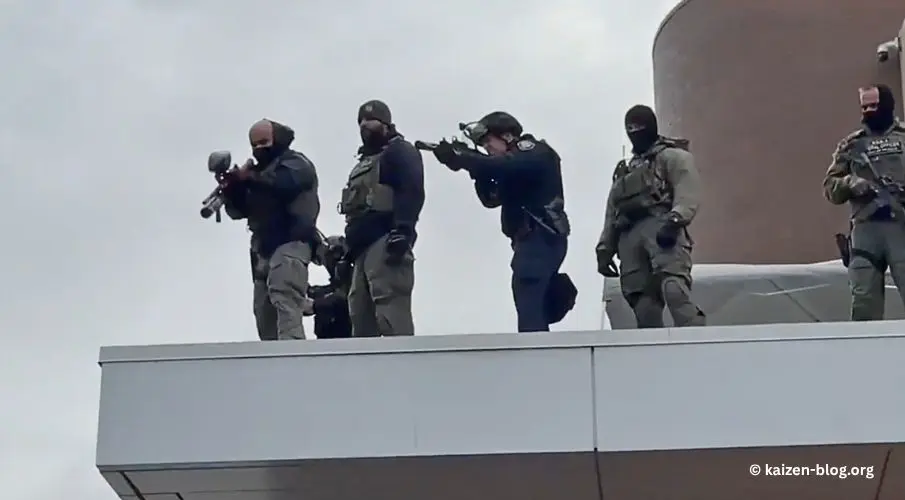

Die Klage der Stadt Portland und des Bundesstaates Oregon richtete sich gegen einen Truppeneinsatz, den die Regierung im September angeordnet hatte, offiziell zum Schutz des ICE-Gebäudes – jenes Symbols der Migrationspolitik, das seit Jahren Schauplatz massiver Proteste ist. Drei Tage lang trugen Anwälte beider Seiten ihre Argumente vor. Die Regierung berief sich auf das Recht, Bundespersonal und -eigentum zu schützen; die Kläger auf die klare Linie, die das Grundgesetz zieht zwischen ziviler Ordnung und militärischer Macht.

Immergut folgte der Verfassung. Sie stellte fest, dass der Präsident zwar „großen Ermessensspielraum“ habe, wenn es um die Aktivierung der Nationalgarde gehe, doch kein Gesetz und kein Absatz der US-Verfassung gebe ihm die Macht, Truppen gegen Demonstranten einzusetzen, solange weder ein Aufstand noch die Gefahr eines Aufstands vorliegt – und solange die regulären Polizeikräfte das Gesetz durchsetzen können. „Der Präsident handelt außerhalb jeder gesetzlichen Delegation“, schrieb sie, „und nimmt Maßnahmen vor, die dem ausdrücklich erklärten Willen des Kongresses widersprechen.“

In scharfem Ton verwies sie auf den Zehnte Verfassungszusatz, das den Bundesstaaten alle Rechte garantiert, die nicht ausdrücklich an die Bundesregierung übertragen sind. Indem Trump die Nationalgarde ohne gesetzliche Grundlage „föderalisierte“, verletzte er, so das Gericht, die Souveränität Oregons. Der Präsident könne sich weder auf Notstandsbefugnisse noch auf die sogenannte Take Care Clause berufen, die ihn zur Wahrung der Gesetze verpflichtet – denn diese Klausel verleihe ihm keine militärische Gewalt über die Truppen der Bundesstaaten.

Die Konsequenz dieser Entscheidung reicht weit über Oregon hinaus. Immergut machte deutlich, dass ein Präsident, der seine Befugnisse im Namen der Sicherheit ausdehnt, das fragile Gleichgewicht zwischen Bund und Ländern gefährdet. „Das Handeln der Beklagten greift in das verfassungsmäßige Machtgleichgewicht ein“, heißt es in ihrer Begründung. „Die Bundesregierung hat weder gesetzliche noch verfassungsmäßige Autorität, Angehörige der staatlichen Nationalgarde in Bundesdienst zu stellen, wenn keine gesetzliche oder verfassungsrechtliche Grundlage dies erlaubt.“ Die Richterin sprach von einem „unwiederbringlichen Schaden“ für Oregon, sollte der Einsatz nicht gestoppt werden – ein Eingriff in die Hoheitsrechte des Bundesstaates, der nicht rückgängig zu machen sei. Schon die Ankündigung des Einsatzes hatte die Lage in Portland eskalieren lassen, die Zahl der Demonstranten war sprunghaft gestiegen. Immergut verwies auf frühere Einsätze in Kalifornien und Portland selbst, bei denen militärische Präsenz Unruhen erst entfacht statt befriedet habe.

Bemerkenswert ist auch der historische Teil ihrer Entscheidung. Sie zitierte James Madison, einen der Väter der Verfassung: „Eine stehende Armee, verbunden mit einer übermächtigen Exekutive, wird kein sicherer Gefährte der Freiheit sein.“ Damit stellte sie ihre Entscheidung in eine Linie, die bis zur amerikanischen Gründungszeit zurückreicht – zur Idee, dass militärische Macht stets der zivilen Kontrolle unterliegt. „Dies ist eine Nation des Verfassungsrechts, nicht des Kriegsrechts“, schrieb sie in einem Satz, der bleiben dürfte.

Das Urteil könnte als Schlüsseldokument in die Geschichte eingehen. Es schützt nicht nur die Rechte eines Bundesstaates, sondern markiert eine klare Grenze gegenüber einem Präsidenten, der das Militär immer wieder als innenpolitisches Werkzeug versteht. Für Oregon ist es ein Sieg der Verfassung über den Befehlston. Für Washington ist es eine Mahnung – und für die amerikanische Demokratie eine Erinnerung daran, dass selbst in Zeiten der Unruhe die Freiheit nicht mit Bajonetten verteidigt werden darf.

Das Weiße Haus schwieg zunächst zu dem Urteil. Doch die Botschaft aus Oregon ist unmissverständlich: Die Verfassung bleibt stärker als der Wille des Präsidenten.

Investigativer Journalismus braucht Mut, Haltung und auch Deine Unterstützung.

Stärken bitte auch Sie unseren journalistischen Kampf gegen Rechtspopulismus und Menschenrechtsverstöße. Wir möchten uns nicht über eine Bezahlschranke finanzieren, damit jeder unsere Recherchen lesen kann – unabhängig von Einkommen oder Herkunft. Vielen Dank!

Ein klasse Urteil!

Die Richterin hat präzise argumentiert und sich deutlich auf die Verfassung gestützt

Aber Trump wird zu seinem Marionetten Supreme Court rennen und seine 6 Richter werden wieder brav in seinem Sinn entscheiden.

Denn dort geht es nicht mehr um Recht und Gesetz, sondern nur noch um die uneingeschränkte Loyalität zu Trump

sie hat mit ihrem urteil auch dem supreme viele zähne gezogen

Bravo 👏 Ein weiterer Hoffnungsschimmer im unerträglichen Kompetenzgerangel. An dieser Stelle muss man einfach mal erwähnen, dass die Friedfertigkeit und Besonnenheit der Demonstranten – jedenfalls soweit ich es mitbekomme – großartig ist und die Interpretation als Gefährdungslage nicht zulässt. Protest ja, Gewalt nein. Eine würdige Opposition gegenüber den Gewalt (und ich behaupte: gezielt ) provozierenden Regierungsinhabern.

eine sehr, sehr gute richterin, die auch für eine kommende überprüfung seitens des supreme, denen bereits jetzt schon den wind aus den segeln nimmt…