Der 7. Oktober 2025 beginnt mit einem Versprechen und endet mit einer Behauptung. Dazwischen liegt eine Anhörung, in der sich weniger Antworten fanden als Fronten. Pam Bondi, die Justizministerin der Vereinigten Staaten, trat vor den Justizausschuss, um den Vorwurf zu entkräften, sie habe das Justizministerium zur politischen Waffe geformt. Ihre Verteidigung folgt einem klaren Raster: Nicht sie, sondern ihre Vorgänger hätten die Justiz „bewaffnet“; sie selbst kehre lediglich zur Rechtsstaatlichkeit zurück. Doch die Fakten dieses Tages – und der Vortage – erzählen eine komplexere Geschichte, die sich nur in ihrer Chronologie ganz erschließt.

Am Vortag war bekannt geworden, dass das FBI im Jahr 2023 die Telefonverbindungsdaten mehrerer republikanischer Abgeordneter aus der Woche des 6. Januar 2021 analysiert hatte – keine Gesprächsinhalte, wohl aber Zeitpunkt und Dauer. Die Maßnahme stand im Kontext von Ermittlungen zu Versuchen, das Wahlergebnis 2020 zu kippen. Politisch aufgeladen wurde sie erst durch ihre späte Offenlegung und den Umstand, dass heute ausgerechnet eine von Trump ernannte Ministerin mit der Last dieser Vergangenheit argumentiert. Bondi griff die Enthüllung auf und erklärte sie zum Beweis dafür, dass ausgerechnet das Justizministerium unter Joe Biden die eigentliche Politisierung betrieben habe. Damit setzte sie die Klammer für das, was folgen sollte: Nicht Verteidigung, sondern Gegenangriff.

In der Anhörung selbst zeigt sich Bondis Strategie früh. In ihren Eröffnungsbemerkungen zeichnet sie ein Bild der Kontinuität staatlicher Kernaufgaben – Bekämpfung von Gewaltkriminalität und Drogenhandel – und kontrastiert es mit der These, sie habe die „Weaponization of Justice“ beendet. Die Botschaft ist einfach, einprägsam, politisch wirksam. Doch je konkreter die Fragen werden, desto deutlicher wird, wie stark dieses Narrativ auf Lücken und Umdeutungen angewiesen ist.

An Senatsmehrheitsführer Dick Durbin prallt Bondi nicht ab – sie stemmt sich entgegen. Wiederholt, mit erhobener Stimme, verlegt sie die Debatte auf Nebenkriegsschauplätze: Mordraten in Chicago, die Verantwortung der Demokraten für den Government Shutdown. Es sind rhetorische Ablenkungen, die zwei Effekte erzielen: Sie vermeiden es, den eigenen Ermessensgebrauch offenzulegen, und sie verschieben die Gesprächsachse von der institutionellen Ebene auf parteipolitische Zuweisungen. In dem Moment, in dem die Frage lautet, ob Entscheidungen im Justizministerium politisch motiviert sind, wird über Kriminalitätsstatistik und Haushaltsstreit gesprochen.

Senatorin Amy Klobuchar erinnert Bondi an deren Zusage aus der Bestätigungsanhörung im Januar: keine Politisierung der Justiz. Auf die Nachfrage, wie sich diese Zusage zu jüngsten Entlassungen von Karrierejuristinnen und -juristen verhalte, verweigert Bondi jede Auskunft – sie kommentiere Personalangelegenheiten nicht. Doch die Verweigerung bleibt nicht ohne Kommentar: Ihre Leute arbeiteten ohne Bezahlung, weil „die andere Partei“ den Staat stillgelegt habe. So verschiebt sie erneut die Verantwortung – vom eigenen Haus auf den Kongress, von Entscheidungen auf Zustände.

Noch ein heikler Punkt: die Frage, ob das Justizministerium Ermittlungsakten zum Fall Jeffrey Epstein nach möglichen Nennungen Donald Trumps „geflaggt“ habe. Dick Durbin fragt, Bondi blockt – „darüber spreche ich nicht“. Damit ist nicht geklärt, ob eine solche Prüfung stattfand, nach welchen Kriterien sie erfolgt wäre oder ob sie unterbleibt. Klar ist nur, dass die Spitze des Ministeriums die Öffentlichkeit an dieser Stelle im Ungewissen lässt.

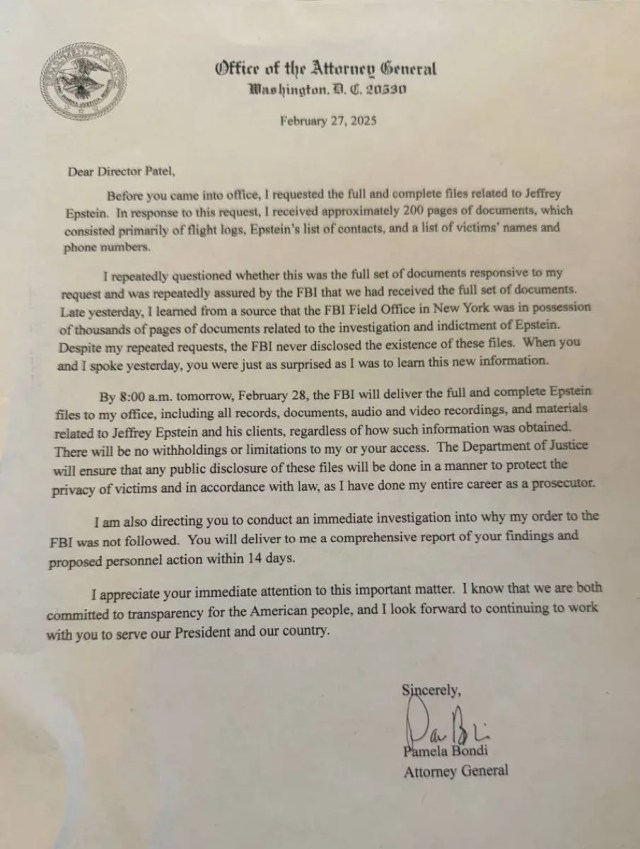

Wir können natürlich ein wenig nachhelfen:

Office of the Attorney General

Washington, D.C. 2053027. Februar 2025

Sehr geehrter Direktor Patel,

Bevor Sie Ihr Amt antraten, hatte ich die vollständigen und lückenlosen Akten zu Jeffrey Epstein angefordert. Als Antwort auf diese Anfrage erhielt ich etwa 200 Seiten an Dokumenten, die hauptsächlich aus Flugprotokollen, Epsteins Kontaktliste sowie einer Liste mit Namen und Telefonnummern von Opfern bestanden.

Ich habe wiederholt in Frage gestellt, ob dies wirklich der vollständige Satz von Dokumenten sei, die meiner Anfrage entsprechen, und wurde vom FBI wiederholt versichert, dass wir den vollständigen Satz erhalten hätten. Gestern Abend jedoch erfuhr ich von einer Quelle, dass das FBI Field Office in New York im Besitz von Zehntausenden Seiten an Dokumenten ist, die sich auf die Untersuchung und Anklage von Epstein beziehen. Trotz meiner wiederholten Nachfragen hat das FBI niemals die Existenz dieser Akten offengelegt. Als wir gestern miteinander sprachen, waren Sie ebenso überrascht wie ich, diese neue Information zu erfahren.

Bis spätestens 8:00 Uhr morgen, am 28. Februar, wird das FBI die vollständigen und lückenlosen Epstein-Akten an mein Büro übergeben, einschließlich sämtlicher Unterlagen, Dokumente, Audio- und Videoaufnahmen sowie aller Materialien im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein und seinen Klienten – unabhängig davon, auf welche Weise diese Informationen erlangt wurden. Es wird keinerlei Zurückhaltung oder Einschränkung meines Zugriffs geben. Das Justizministerium wird sicherstellen, dass jede öffentliche Offenlegung dieser Akten auf eine Weise erfolgt, die den Schutz der Privatsphäre der Opfer gewährleistet und mit dem Gesetz im Einklang steht – so, wie ich es in meiner gesamten Laufbahn als Staatsanwältin gehandhabt habe.

Ich weise Sie außerdem an, unverzüglich eine Untersuchung darüber einzuleiten, warum meine Anordnung an das FBI nicht befolgt wurde. Sie werden mir innerhalb von 14 Tagen einen umfassenden Bericht über Ihre Erkenntnisse und vorgeschlagene Personalmaßnahmen vorlegen.

Ich danke Ihnen für Ihre sofortige Aufmerksamkeit in dieser wichtigen Angelegenheit. Ich weiß, dass wir beide der Transparenz gegenüber dem amerikanischen Volk verpflichtet sind, und ich freue mich darauf, weiterhin mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um unserem Präsidenten und unserem Land zu dienen.

Mit freundlichen Grüßen

Pamela Bondi

Attorney General

Über allen Wortgefechten der Sitzung hängt die Anklage gegen James Comey. Sie ist keine Randnotiz, sondern die politische Sollbruchstelle dieses Moments. Eine Woche ist sie alt, und sie hat einen doppelten Schatten: juristisch schmal, politisch schwer. Die Anklage gegen einen erklärten Gegner des Präsidenten lässt sich formal mit Paragrafen begründen, politisch aber nur im Lichte einer Präsidentschaft verstehen, die seit Monaten strafrechtliche Schritte gegen Widersacher einfordert. Bondi insistiert, sie halte ihr Neutralitätsversprechen ein – und habe gleichzeitig die „Bewaffnung“ der Justiz beendet. Doch je öfter sie es sagt, desto deutlicher rückt die nicht beantwortete Kernfrage in den Vordergrund: Nach welchen, für alle gleichermaßen geltenden Kriterien werden hier Ressourcen zugewiesen, Ermittlungen vorangetrieben, Personal gesteuert?

Senator Chris Coons wollte wissen, auf welcher rechtlichen Grundlage das Weiße Haus die jüngsten militärischen Angriffe auf venezolanische Boote angeordnet hatte, die Präsident Trump als mutmaßliche Drogentransporte bezeichnete. Doch Pam Bondi verweigerte jede Antwort. „Ich werde keine rechtliche Beratung diskutieren, die mein Ministerium dem Präsidenten gegeben haben könnte oder nicht“, sagte sie. Was diese knappe Weigerung in diesem Moment auslöst, ist mehr als eine juristische Irritation – es ist ein Blick in den Abgrund zwischen Macht und Recht. Wenn die oberste Juristin des Landes nicht offenlegt, ob tödliche Gewalt auf ein Mandat des Kongresses, das internationale Seerecht oder einen geheimen Präsidentenerlass gestützt wurde, verschiebt sich die Achse des Rechtsstaates in gefährliche Nähe zur Willkür. Der Satz klingt technisch, fast banal, doch in seinem Schweigen liegt eine tektonische Verschiebung: Das Gewaltmonopol wird zur Exekutivvollmacht, das Prinzip der Rechenschaft zur Geheimakte. Coons’ Einwand, dass das Recht auf ein Verfahren der Eckstein der Verfassung sei, wirkt in diesem Kontext wie ein letzter Versuch, eine rote Linie zu markieren, die längst zu verblassen droht. Denn wenn militärische Gewalt außerhalb rechtsstaatlicher Kontrolle zur Routine wird, verliert selbst das Gesetz seinen Halt. Und wo das Gesetz seinen Halt verliert, beginnt die Macht, sich selbst zu genügen.

Videoausschnitte aus Bondis Aussage – insbesondere ihre Weigerung, die rechtliche Grundlage für die tödlichen Angriffe auf venezolanische Boote offenzulegen – sind bereits auf dem Weg zum Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte in San José, Costa Rica. Dort wird geprüft, ob der Einsatz gegen mutmaßliche Drogentransporte auf internationalem Gewässer einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und das Recht auf Leben darstellt. Sollte der Gerichtshof den Fall annehmen, wäre es das erste Mal seit Jahrzehnten, dass das Vorgehen einer US-Regierung auf hoher See unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten untersucht wird.

Wer die Chronologie streng nimmt, erkennt einen roten Faden, der auch ohne Spekulation auskommt. Zuerst steht die späte Offenlegung einer 2023 vollzogenen, richterlich autorisierten Metadatenanalyse, die Bondi als Erbsünde ihrer Vorgänger deklariert. Dann die frische Anklage gegen einen prominenten Trump-Gegner, die die Wahrnehmung politischer Selektivität befeuert. Darauf folgt eine Anhörung, in der die Ministerin formal Transparenz verspricht, praktisch aber auf Kernfragen – Entlassungen, Aktenprüfungen, Kriterien – die Auskunft verweigert und mit politischen Schuldzuweisungen antwortet. Das ergibt kein geschlossenes Argument, wohl aber ein klares Muster: Kontrolle wird versprochen, Nachvollziehbarkeit verweigert; Entpolitisierung wird behauptet, politische Kommunikation dominiert.

Gerade weil Bondi zu Beginn ihrer Aussage die „Kernmission“ der Justiz beschwört, ist die Lücke so auffällig. Eine unpolitische Justiz definiert sich nicht über die Lautstärke ihrer Beteuerungen, sondern über überprüfbare Standards: dokumentierte Ermessensleitlinien, einheitliche Anwendung, überprüfbare Personalentscheidungen, klare Trennlinien zwischen politischer Kommunikation und justizieller Handlung. An diesem Tag bleibt all das unterbelichtet. Stattdessen wird mit starken Schlagworten gearbeitet, die Widerspruch als Angriff markieren und Detailfragen zu Nebensachen machen.

Der politische Gewinn dieses Auftritts liegt in der Schlagzeile – „Bondi weist Politisierungs-Vorwürfe zurück“ – nicht in der Substanz. Der institutionelle Verlust liegt umgekehrt: Je weniger nachvollziehbar Entscheidungen erscheinen, desto stärker wird der Verdacht, dass Loyalität und politischer Nutzen schwerer wiegen als Gleichbehandlung. Das ist nicht bloß ein Imageproblem. Es ist eine Belastungsprobe für das Vertrauen in die Grundfunktion des Ministeriums: Recht anzuwenden, ohne Ansehen der Person.

Die Wahrheit dieses Tages besteht aus nüchternen Bausteinen, nicht aus Behauptungen: Eine frühere, nun öffentlich gewordene Ermittlungsmaßnahme des FBI, die Bondi instrumentalisiert; eine aktuelle Anklage mit hohem politischen Gewicht; eine Anhörung, in der konkrete Auskünfte verweigert und politische Deutungen maximiert werden; und eine Ministerin, die ihre Unabhängigkeit beteuert, aber die Frage nach überprüfbaren Maßstäben offen lässt. Mehr braucht es nicht, um zu verstehen, warum diese Sitzung mehr Zweifel genährt als ausgeräumt hat.

Was bleibt? Der Rechtsstaat lebt von Verfahren, die auch den politischen Stresstest bestehen. Wenn eine Ministerin den Anspruch erhebt, eine politisierte Justiz zu entwaffnen, muss sie genau das liefern, was heute ausblieb: belastbare Transparenz zu Personalfragen, klare Kriterien zu Ermittlungen, nachvollziehbare Trennlinien zur politischen Kommunikation des Weißen Hauses. Solange diese Standards fehlen, bleibt der Verdacht nicht nur politisch nützlich für die Opposition. Er ist rational begründet. Pam Bondi hat an diesem Tag ihre politische Aufgabe erfüllt: die eigenen Reihen geschlossen, die Gegenseite attackiert, die Erzählung gesetzt. Die institutionelle Aufgabe – Vertrauen durch überprüfbare Verfahren zu schaffen – steht noch aus. Genau daran wird sich die Wahrheit ihrer Behauptungen messen lassen. Nicht an der Lautstärke der Worte, sondern an der Sichtbarkeit der Maßstäbe. Am Ende hat sie den Beginn ihren Sturz selbst vorbereitet – aus einer Loyalität, die sie gibt, aber sie nie empfangen wird.

Investigativer Journalismus braucht Mut, Haltung und auch Deine Unterstützung.

Stärken bitte auch Sie unseren journalistischen Kampf gegen Rechtspopulismus und Menschenrechtsverstöße. Wir möchten uns nicht über eine Bezahlschranke finanzieren, damit jeder unsere Recherchen lesen kann – unabhängig von Einkommen oder Herkunft. Vielen Dank!

Danke für diese ausführliche Recherche.

Wiederholung von Narrativen, Abladen der Schuld auf „die anderen“, Ablenken mit Nebenschauplätzen, konkrete Weigerung zur Offenlegung.

All das mit Trumps Segen, nein eigentlich mit seiner Erwartung.

Aber was ist die Konsequenz?

Es wird nichts passieren, solange Bondi Trump nützlich ist.

Egal was alles schief läuft.

Letztlich war die Anhörung Makulatur.

Interessant könnten solche Aufzeichnunhen nur werden, wenn die Trump Schergen allesamt abgesetzt wären und sich, analog zum Nürnberger Prozess, für ihre Gräueltaten verantworten müssten.

…auf die rollt noch ein verfahren, bzw läuft, vor der juristenkammer in florida, das wird spannend