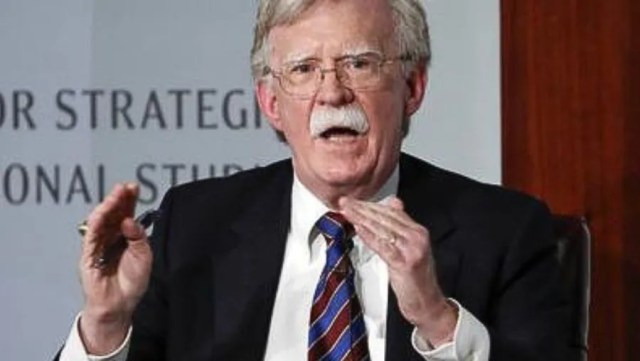

Es ist ein Bild, das sich unauslöschlich in die Chronik der amerikanischen Demokratie einprägt: schwer bewaffnete FBI-Agenten tragen leere Kisten in das Haus von John Bolton in Bethesda, Maryland. Es ist der 22. August 2025, ein unscheinbarer Sommertag, und doch markiert er einen Moment, der weit über den privaten Konflikt zwischen einem Präsidenten und seinem ehemaligen Sicherheitsberater hinausweist. Was hier geschieht, ist mehr als eine Durchsuchung. Es ist ein Lehrstück über die Zerbrechlichkeit der rechtsstaatlichen Ordnung, wenn sie in den Händen eines Mannes liegt, der seine Macht nicht als Verpflichtung, sondern als Waffe begreift. John Bolton, einst dritter nationaler Sicherheitsberater Donald Trumps, ist vieles: ein Hardliner der alten republikanischen Schule, ein Mann mit scharfkantigen Ansichten zu Iran, Nordkorea und Afghanistan, ein erklärter Kriegstreiber, wie Kritiker sagen. Doch er ist auch einer der wenigen Republikaner, die nach ihrem Bruch mit Trump den Mut fanden, offen gegen ihn aufzustehen. Sein Buch „The Room Where It Happened“ gilt als Abrechnung mit einem Präsidenten, den er als unwissend, impulsiv und gefährlich beschreibt. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2020 steht Bolton auf einer schwarzen Liste – in Trumps Kosmos markiert als Verräter, als Feind, als Zielscheibe.

Dass ausgerechnet er nun ins Zentrum einer öffentlichkeitswirksamen Razzia gerät, mag juristisch mit „Umgang mit Verschlusssachen“ erklärt werden. Politisch aber wirkt es wie ein gezielter Schlag. Die offizielle Begründung: Bolton könnte geheime Informationen unsachgemäß behandelt haben. Doch dieser Vorwurf ist alt, längst von Gerichten verworfen, die Klagen gegen ihn eingestellt. Nun also die Neuauflage, diesmal unter einem Präsidenten, der das FBI in einer Weise dirigiert, die selbst hartgesottene Beobachter erschüttert. Kash Patel, heute FBI-Direktor und einst einer der loyalsten Trump-Getreuen, schrieb Bolton bereits vor Jahren in einem Buch in die Reihen des „Executive Branch Deep State“. Dass nun ausgerechnet unter seiner Leitung Boltons Haus durchsucht wird, lässt den Anschein der persönlichen Vergeltung zur Gewissheit werden. Patel kommentierte die Aktion kryptisch auf der Plattform X: „Niemand steht über dem Gesetz … FBI-Agenten im Einsatz.“ Justizministerin Pam Bondi setzte noch einen drauf: „Die Sicherheit Amerikas ist nicht verhandelbar. Gerechtigkeit wird verfolgt. Immer.“ Worte, die in ihrer pathetischen Absolutheit weniger nach nüchterner Rechtsstaatlichkeit klingen, sondern vielmehr nach der Rhetorik einer Regierung, die Feinde markieren und vernichten will. Die Symbolik ist unübersehbar. Bolton, der Trump einst von innen erlebte und sich gegen ihn stellte, wird in seinem eigenen Haus zur Zielscheibe. FBI-Agenten durchsuchen nicht nur seine Wohnräume, sondern auch sein Büro in Washington. Passanten sehen, wie er in der Lobby seines Bürogebäudes von Agenten angesprochen wird. Kameras sind vor Ort. Das Bild ist gesetzt: Der Kritiker wird öffentlich bloßgestellt, die Botschaft klar – wer sich gegen den Präsidenten stellt, muss mit Konsequenzen rechnen.

Dieses Muster ist kein Einzelfall. Es fügt sich ein in eine Serie von Maßnahmen, die allesamt denselben Kern haben: die Transformation von Justiz- und Sicherheitsbehörden in Werkzeuge der persönlichen Rache. Schon an seinem ersten Tag im Amt 2025 entzog Trump mehr als vier Dutzend ehemaligen Geheimdienstbeamten, darunter Bolton, ihre Sicherheitsfreigaben. Wenige Wochen später folgte der Entzug des Personenschutzes für eine Reihe prominenter Kritiker. Nun also die Durchsuchung. Es ist eine Eskalation in Stufen, jede klar kalkuliert, jede ein Signal an Freunde wie Feinde: Loyalität schützt, Widerspruch zerstört. Bolton selbst nannte Trumps zweite Amtszeit eine „Retribution Presidency“ – eine Präsidentschaft der Vergeltung. Es ist eine treffende Diagnose. Trump handelt nicht aus dem Impuls des Augenblicks, sondern aus einem tief verankerten Bedürfnis, jede vermeintliche Kränkung zu vergelten. Der Verrat Boltons, das Enthüllungsbuch, die ständigen Fernsehinterviews – all das konnte in seiner Logik nicht unbeantwortet bleiben. Nun ist die Antwort da, in Form einer staatlichen Machtdemonstration, die die Grenze zwischen legitimer Strafverfolgung und persönlicher Fehde ausradiert. Dass dieses Vorgehen Parallelen zur Vergangenheit aufweist, ist eine bittere Ironie. 2022 hatte das FBI Trumps Anwesen Mar-a-Lago durchsucht und geheime Dokumente beschlagnahmt. Trump und seine Anhänger schrien damals von „politischer Verfolgung“, von „Waffenmissbrauch des Staates“. Heute aber setzt Trump dieselbe Methode ein, die er einst verdammte – nur diesmal gegen seine eigenen Gegner.

Die politische Landschaft Amerikas verändert sich unter diesem Druck dramatisch. Demokratische Gegner wie Senator Adam Schiff oder die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James sehen sich plötzlich Ermittlungen wegen angeblicher Wirtschaftsdelikte ausgesetzt. Selbst Jack Smith, der frühere Sonderermittler gegen Trump, ist nun Ziel einer Aufsichtsbehörde. Es entsteht ein Klima, in dem Justiz nicht mehr als unabhängige Gewalt wahrgenommen wird, sondern als verlängerte Faust des Präsidenten. Boltons Fall ist dabei von besonderer Symbolkraft, weil er nicht ins gängige Raster passt. Er ist kein Demokrat, kein Vertreter der „liberalen Elite“, kein Angehöriger des linken Spektrums. Er ist ein Mann aus den eigenen Reihen, tief verwurzelt in der republikanischen Außenpolitik-Tradition. Dass er nun zum Feind erklärt wird, zeigt, dass es Trump nicht um Ideologie geht, sondern um totale Loyalität. Wer sich entzieht, wird vernichtet – unabhängig von Parteibuch, Verdiensten oder Lebenswerk. Die Konsequenzen reichen weit. Sie betreffen nicht nur Bolton persönlich, sondern die institutionelle Architektur der Vereinigten Staaten. Wenn Präsidenten ihre Sicherheitsbehörden einsetzen, um persönliche Rachefeldzüge zu führen, wird der Rechtsstaat zum Instrument des Machthabers degradiert. Die Gewaltenteilung, dieses Fundament der amerikanischen Verfassung, wird ausgehöhlt, ihre Prinzipien pervertiert. Die Botschaft an künftige Präsidenten ist fatal: Wer will, kann die Justiz als Waffe nutzen – ein Tabubruch, der, einmal begangen, kaum rückgängig zu machen ist.

John Bolton selbst reagierte bislang zurückhaltend. In Interviews deutete er an, dass Trump schon früher gegen ihn vorgegangen sei – mit dem Entzug seiner Sicherheitsfreigaben, mit der Streichung seines Personenschutzes. Nun sei das Muster unübersehbar. Er sprach von einem Präsidenten, der „nicht vergisst und nicht verzeiht“. Worte, die zugleich Anklage wie Warnung sind. Die Geschichte kennt viele Beispiele für Staatsführer, die ihre Institutionen zur Waffe machten. Doch im amerikanischen Kontext ist es ein Novum, dass ein Präsident so offen seine persönlichen Fehden in die Sphäre der Strafverfolgung überträgt. Es ist, als sei die Grenze zwischen Staat und Person verschwunden. Der Präsident ist nicht mehr erster Diener des Staates, sondern der Staat wird Diener des Präsidenten. Boltons Razzia ist daher mehr als ein Kapitel im ewigen Drama Trump. Sie ist ein Prüfstein für die Zukunft der amerikanischen Demokratie. Die Frage ist nicht, ob John Bolton geheime Akten unsachgemäß verwahrte – diese Diskussion ist längst geführt, die Verfahren eingestellt. Die Frage ist, ob eine Demokratie überlebt, wenn ihre Institutionen zu Werkzeugen persönlicher Vergeltung verkommen. In Bethesda wurden an diesem Freitagmorgen Kisten getragen, Türen geöffnet, Räume durchsucht. Doch in Wahrheit wurde mehr durchsucht als ein Haus. Es war die Suche nach den letzten Resten einer Ordnung, die einst stolz auf ihre Checks and Balances war. Eine Ordnung, die Gefahr läuft, in einer Präsidentschaft der Vergeltung unterzugehen.

Investigativer Journalismus braucht Mut, Haltung und auch Deine Unterstützung.

Wie Kamala Harris im Wahlkampf sagte „Trump geht mit einer Racheliste ins WH“

Und genau so ist es.

Schritt für Schritt werden politische Widersacher ins Vusier genommen.

Menschen die angeblich eine Hexenjagd gegen Trump inszeniert haben.

Gegen Trump waren alle Ermittlungen „Missbrauch der juristische Mittel“

Aber umgekehrt ist es vollkommen ok. Da ist die legitime Arbeit zum Schutz Amerikas.

…ja, aber jeder krug bricht, auch seiner wird brüchiger

So scheint es. Die Frage ist nur, wie weit die amerikanische Demokratie (und mit ihr Demokratien weltweit) ebenso brüchig werden wird.