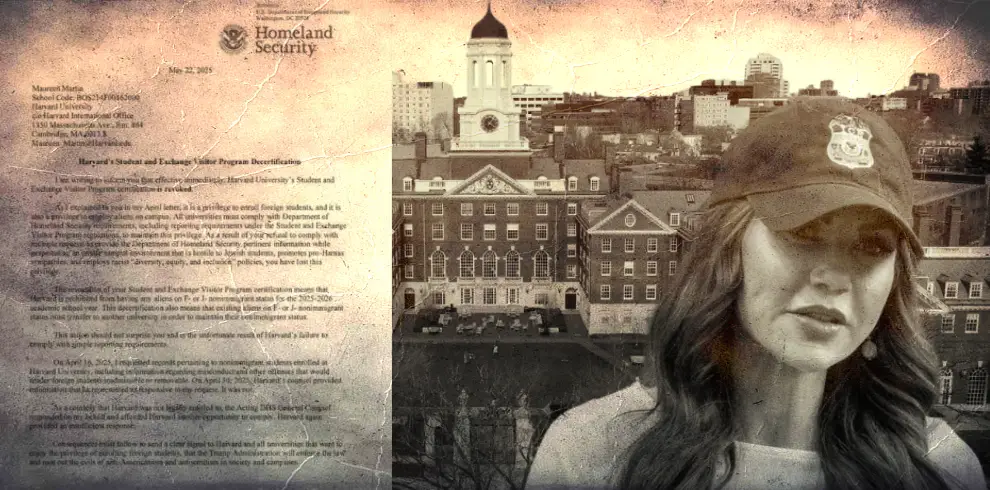

Es war eine Entscheidung, wie sie im Tonfall einer Autokratie ergeht, nicht in einer Demokratie, die sich auf Recht und Bildung gründet: Am 22. Mai 2025 entzog das US-Ministerium für Innere Sicherheit der Harvard University mit sofortiger Wirkung die Teilnahme am „Student and Exchange Visitor Program“. Der Federstrich des Heimatschutzministeriums trifft nicht nur eine der renommiertesten Universitäten der Welt – er trifft ihre internationale Seele.

Fast 7.000 ausländische Studierende sind betroffen. Darunter: Prinzessin Elisabeth von Belgien, 23 Jahre alt, künftige Königin. Sie hatte gerade ihr erstes Jahr im Masterstudium der Public Policy an der Harvard Kennedy School abgeschlossen. Nun steht ihre akademische Zukunft in den Sternen. Auch Xi Mingze, Tochter des chinesischen Staatspräsidenten, studiert in Cambridge – und gehört zu jenen, die durch Trumps neue Doktrin entrechtet werden sollen.

„Die Auswirkungen der Entscheidung werden sich erst in den kommenden Tagen und Wochen zeigen“, ließ das belgische Königshaus erklären. Man prüfe die Lage mit gebotener Ernsthaftigkeit.

Es ist mehr als eine bürokratische Maßnahme. Es ist eine symbolische Kriegserklärung an eine Institution, die sich weigert, sich politisch unterzuordnen.

Ideologische Säuberung im Namen der Inneren Sicherheit

In dem Schreiben, das der Universität am 22. Mai zuging, rechtfertigt Innenministerin Kristi Noem den Schritt mit schwerwiegenden Vorwürfen: Harvard betreibe eine „unsichere Campusumgebung“, fördere „pro-Hamas-Sympathien“, beschäftige ausländische Studierende trotz mangelnder Kooperation mit Behörden und stütze sich auf „rassistische Diversity-, Equity- und Inclusion-Praktiken“. All dies sei unvereinbar mit nationaler Sicherheit.

Doch die Behauptungen bleiben vage – die Konsequenzen hingegen sind glasklar: Harvard darf ab sofort keine neuen internationalen Studierenden mehr aufnehmen, bestehende F-1- und J-1-Visa laufen mit Ende des akademischen Jahres aus. Wer bleibt, verliert seinen Status – und womöglich seine Zukunft.

„Mit einem Federstrich versucht die Regierung, ein Viertel unserer Studentenschaft auszulöschen“, heißt es in der Klageschrift, die Harvard noch am Freitag beim Bundesgericht einreichte.

Die juristische Antwort – und ihre Grenzen

Harvard schlägt zurück – juristisch, wortgewaltig, entschlossen. In einer 47-seitigen Klage wirft die Universität der Trump-Regierung vor, das Gesetz gebrochen, Verfahrensrechte verletzt und die verfassungsmäßig garantierte Freiheit der Lehre mit Füßen getreten zu haben. Die Maßnahme sei „eine direkte Vergeltungsaktion gegen die Weigerung Harvards, sich der ideologischen Kontrolle der Exekutive zu unterwerfen“.

Parallel dazu wurde ein Urteil bekannt, das den institutionellen Druck vorerst mildert: Bundesrichter Jeffrey S. White untersagte am Donnerstag, also einen Tag vor Harvards Klageeinreichung, die sofortige Vollstreckung früherer Visa-Entziehungen. In seinem Beschluss, gefasst im kalifornischen Oakland, legte er fest: Solange gegen eine Aberkennung ein Verfahren anhängig ist, darf der rechtliche Status internationaler Studierender nicht angetastet werden. Weder Festnahmen noch Abschiebungen sind erlaubt – es sei denn, die Betroffenen haben sich schwerer Gewaltverbrechen schuldig gemacht.

„Diese Maßnahmen haben nicht nur das Leben der Kläger erschüttert, sondern das zahlloser F-1-Studierender in den Vereinigten Staaten – und tun das weiterhin“, schrieb White.

Doch eines muss klar sein: Der Schutz für Abschlusssemester an Harvard ergibt sich nicht aus diesem Urteil – sondern aus dem Wortlaut des Schreibens von Homeland Security selbst. Darin ist ausdrücklich festgehalten, dass das Verbot erst zum akademischen Jahr 2025/2026 greift. Wer jetzt sein Studium beendet, darf es regulär abschließen. Für alle anderen beginnt das Warten auf Gnade – oder Gerechtigkeit.

Internationale Stimmen der Bestürzung

Der Aufschrei ist global. Australiens Botschafter Kevin Rudd sprach von einer „Verletzung des Bildungsversprechens“ und bot betroffenen Studierenden konsularischen Beistand an. In Neuseeland sitzt der 18-jährige Jared, gerade zum Studium zugelassen, nun vor einem zerrissenen Zukunftsplan: „Es war ein Moment voller Stolz, als ich im März die Zusage bekam. Jetzt fühlt es sich an, als würde mir die Tür zugeschlagen, bevor ich sie überhaupt öffnen durfte.“

Auch Karl Molden, ein Österreicher im dritten Studienjahr, beschreibt die Stimmung als „toxisch aus Angst und Ungewissheit“. In internen Chats versuchen sich internationale Studierende gegenseitig zu beruhigen – und doch überwiegt die Sorge: um Visa, um finanzielle Hilfen, um die Anerkennung ihrer bisherigen Leistungen. Molden sagt: „Wir sind in diesem Machtkampf zwischen Demokratie und Autoritarismus zum Spielball geworden.“

Professoren schlagen Alarm. Jason Furman, Ökonom und einst Berater unter Obama, nannte den Vorgang „horrend auf allen Ebenen“. Die internationale Studierendenschaft sei nicht nur integraler Teil der Harvard-Community – sie sei ein Motor für Forschung, Fortschritt und Dialog. „Hochschulbildung ist einer der größten Exporte der Vereinigten Staaten – und ein Schlüsselinstrument ihrer Soft Power.“

Das Weiße Haus hingegen wirft Harvard vor, „aus einer einst großen Institution einen Hort anti-amerikanischer, antisemitischer, pro-terroristischer Agitation“ gemacht zu haben. Der Regierung geht es offenkundig nicht um Gesetzestreue – sondern um Disziplinierung. Innenministerin Noem sagte auf Fox News, Harvard sei ein warnendes Beispiel für andere Universitäten: „Wer sich nicht fügt, wird Konsequenzen tragen.“

Was bleibt

Zurück bleibt ein erschüttertes Vertrauen in die amerikanische Bildungstradition. Eine Institution wie Harvard, gegründet 1636, getragen von Aufklärung und Widerspruch, steht nun im Fadenkreuz einer Regierung, die keine Kritik duldet. Das Ziel ist klar: Kontrolle über Inhalte, Personen, Denkweisen.

Dass ausgerechnet zwei junge Frauen – eine Prinzessin aus Europa, eine Präsidententochter aus China – nun symbolisch gemeinsam auf dem Prüfstand stehen, ist mehr als Ironie der Geschichte. Xi Mingze, Tochter des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und derzeit Masterstudentin in internationalen Beziehungen an der Kennedy School, gehört ebenso zu den Betroffenen wie Elisabeth von Belgien. Es ist ein Beweis dafür, dass Bildung keine Grenzen kennt – außer jenen, die ihr von der Politik auferlegt werden.

„Sie sind unsere Kommilitonen und Freunde, unsere Kollegen und Mentoren“, schrieb Harvard-Präsident Alan Garber an die Studierendenschaft. „Dank Ihnen wissen wir mehr und verstehen wir tiefer – und unsere Gesellschaft wird klüger, stärker, menschlicher.“

Es sind Worte, die bleiben sollten. Und es bleibt zu hoffen, dass sie nicht das Letzte sind, was internationale Studierende aus Harvard hören dürfen.